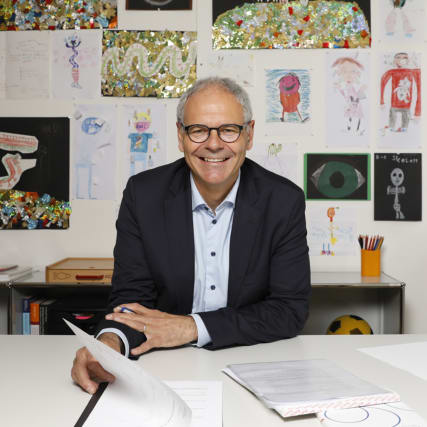

Oberste Lehrerin Dagmar Rösler: "Eltern sehen Schule zu negativ"

Der Schulstart löst bei vielen Eltern gemischte Gefühle aus. Dagmar Rösler, oberste Lehrerin der Schweiz, über Elternstress, Leistungsdruck und warum ein vergessener Grillkäse nicht das Ende der Welt bedeutet.

- Von: Sandra Brun

- Bild: Gion Pfander

annabelle: Welche Gefühle löste das Wort Schulstart bei Ihnen aus, als Ihre eigenen Kinder noch zur Schule gingen?

Dagmar Rösler: Es fühlte sich Jahr für Jahr nach einem Neuanfang, dem Anbruch einer neuen Phase für mich an. Wir mussten schauen, ob der Schulthek parat ist, überprüfen, ob die Finken noch passen und was wir sonst noch ersetzen müssen fürs neue Schuljahr.

Durchs Band positiv? Oder kennen Sie auch gemischte Gefühle dazu?

Natürlich war da der Stress, am frühen Morgen parat sein zu müssen und die eigenen Termine mit denen der Kinder abzugleichen. Ich war als Mutter aber manchmal auch froh, wenn die langen Sommerferien durch waren. Sowohl als Lehrerin als auch in meinen anderen Funktionen habe ich mich immer wieder gefreut auf den Schulstart, auf das Kennenlernen oder Wiedersehen mit den Schulkindern, auf das neue Schuljahr.

Viele Eltern haben durchaus gemischte Gefühle zum Schulstart. Man ist vielleicht froh, wenn wieder ein bisschen Routine reinkommt. Trotzdem ist da auch der Graus vor Terminen, Alltagsstress, dem Mental Load. Können Sie dem nachfühlen?

Ich kann gut nachvollziehen, dass es bei Eltern Stress auslösen kann – gerade, wenn man hochprozentig arbeitet. Und vielleicht hat man selbst schlechte Erfahrungen gemacht oder die Kinder gehen nicht so gerne in die Schule. Auf der anderen Seite gehört die Schule zu einem Leben mit Kindern – und da gehören Termine dazu. Einen Graus davor hatte ich selbst nicht.

Eltern müssen im Schulalltag an ganz schön viele Dinge denken: Turnsäcke müssen am richtigen Tag mitgenommen, Znüniboxen täglich frisch aufgefüllt, Schulreisen in Terminkalender eingetragen, Elterngespräche organisiert, an Hausaufgaben erinnert werden. Die Liste liesse sich noch ergänzen mit weiteren Fixpunkten; Unvorhergesehenes ist da noch nicht mal dabei.

Der Stress hat wahrscheinlich damit zu tun, dass der eigene Tag schon sehr vollgepackt ist, man noch viele andere Verpflichtungen hat. Obendrauf muss man das mit der Schule auch noch im Griff haben. Eltern sind auch nur Menschen. Am besten funktioniert es, wenn Eltern und Lehrpersonen die Sache in einem vertrauensvollen, entspannten Miteinander tragen.

"Als Eltern hat man sich für Kinder entschieden und die machen Arbeit – auch dann noch, wenn sie Schulkinder sind"

Haben Sie den Eindruck, dieses vertrauensvolle und entspannte Miteinander zwischen Eltern und Lehrpersonen gelingt nicht?

Doch schon, manchmal fehlt es aber an gegenseitigem Verständnis, dass man gemeinsam für die Kinder etwas Gutes will; ihnen einen spannenden Schulalltag, positive Erlebnisse bieten. Dafür braucht es mehr Zusammenspiel zwischen Elternhaus und Schule. Aber ich verstehe sehr gut, dass man als Elternteil auch mal die Augen verdreht und denkt: «Jetzt gehen sie morgen spontan bräteln, also muss ich noch einen Cervelat oder einen Grillkäse organisieren.» Natürlich stresst einen das. Aber als Eltern hat man sich für Kinder entschieden und die machen Arbeit – auch dann noch, wenn sie Schulkinder sind.

Ist die Angst, Dinge zu vergessen, überhaupt berechtigt – wie sehen Sie das als oberste Lehrerin? Man möchte ja nicht, dass das eigene Kind das Einzige ist, das ohne Grillkäse dasteht.

Ich glaube, diesen Druck muss man so weit wie möglich von sich wegnehmen. Ich finde, die Schule muss Verständnis haben, wenn mal etwas vergessen geht. Und die eigenen Kinder sollte man altersgemäss miteinbeziehen, Selbstverantwortung lehren. Diese lernen sie genau durch aktuelle, konkrete Situationen. Durchs Mithelfen, an Dinge zu denken. Und wenn der Grillkäse mal nicht dabei ist? Klar ist das blöd, aber die Welt geht nicht unter. Dann gibt es immer ein anderes Kind, das vielleicht etwas mehr Zmittag dabeihat und teilen kann.

Sie sprechen von einem entspannten Umgang zwischen Schule und Eltern. Wie kriegt man das hin?

Durch gute Kommunikation – gegenseitig. Da sind beide Seiten gefragt, anständig miteinander zu sprechen und Rückmeldung zu geben. Wenn Eltern sich melden und sagen, es tut mir sehr leid, ich habe es vergessen, dann sind Lehrpersonen in der Regel auch entspannt und probieren das aufzufangen. Wenn Eltern aber schon hässig auf Lehrpersonen zugehen, motzen, dass sie jetzt schon wieder an etwas Zusätzliches denken mussten, bauen sie natürlich eine Mauer auf. Kommunikation ist das A und O; einander zu sagen, wenn etwas nicht gut gelaufen ist, solange es respektvoll ist.

"Ich wehre mich gegen das Bild, dass Eltern ihren Kindern alle potenziellen Schwierigkeiten aus dem Weg räumen müssen – dadurch trauen sie ihnen ja auch nichts zu"

Wie sehr soll man als Eltern im Schulalltag des Kindes aktiv dabei sein und über alles den Überblick bewahren, und wie sehr darf man das Kind auch einfach im Vertrauen machen lassen? Was ist Ihre Haltung dazu?

Sie haben das Schlüsselwort schon gebracht: Vertrauen. Ich sehe die Rolle der Eltern nicht darin, ihre Kinder wie Butler konstant durch den Alltag zu begleiten. Kinder sind durchaus in der Lage, ihre Sachen zu managen; zu wissen, welche Hausaufgaben sie haben, an welchem Tag sie Turnen haben. Ich wehre mich gegen das Bild, dass Eltern ihren Kindern alle potenziellen Schwierigkeiten aus dem Weg räumen müssen – dadurch trauen sie ihnen ja auch nichts zu. Und vergisst ein Kind mal das Turnzeug, macht das nichts, im schlimmsten Fall kann es vielleicht nicht mitturnen oder kriegt eine Verwarnung. Wenn man aber als Mutter oder als Vater das Gefühl hat, dem Kind das Turnzeug noch in die Schule bringen zu müssen, gibt es keinen Anlass für das Kind das nächste Mal selbst daran zu denken. Es darf auch mal was schiefgehen und das Kind darf auch mal traurig sein deswegen.

Wann sollen Eltern eingreifen?

Man muss in Situationen, in denen es nicht mehr gut läuft, wenn es dem Kind nicht mehr gut geht, da sein als Eltern. Nicht, um Probleme für das Kind zu regeln. Sondern um zu unterstützen, nachzufragen, zuzuhören, wenn das Kind etwas erzählt, das beschäftigt. Aber im Wissen, dass das Erlebte aus der Sicht des Kindes erzählt wird und bereits gefiltert ist. Da ist vielleicht noch nicht die ganze Wahrheit drin, sondern einfach die subjektive. Dann kann es Sinn machen, das Gespräch mit der Lehrperson zu suchen, um nachzuhaken, was genau gelaufen ist – aber erstmal vorbehaltlos und konstruktiv. Es soll darum gehen, einen Weg zu finden, wie man zu einem Miteinander kommt, nicht zu einem Gegeneinander.

Wie sehr wünschen sich Lehrpersonen den Austausch mit Eltern und wie soll dieser im Idealfall stattfinden? Oder variiert das von Person zu Person stark?

In der Regel schätzen Lehrpersonen den Austausch mit Eltern. Man kann davon ausgehen, dass sich die Lehrperson bei einem meldet, wenn etwas passiert ist, das man wirklich diskutieren muss. Umgekehrt melden sich Eltern oft auch erst, wenn etwas schiefläuft. Wenn dann jemand das Gespräch sucht, geht man als Lehrperson häufig bereits davon aus, etwas falsch gemacht zu haben. Das löst eher Abwehrreaktionen aus. Man darf also gern als Eltern auch mal Kontakt aufnehmen, um rückzumelden, dass etwas toll lief, dass das Kind gerne zu dieser Lehrperson ins Turnen oder in den Mathe-Unterricht kommt, dass man die Lehrperson wertschätzt. Sonst kriegen sie meist nur Feedback von den Kindern, sehr direkt und ehrlich – aber es tut auch mal gut, von den Eltern zu hören, dass sie sehen, was man leistet.

In welchen Bereichen fehlt es den Eltern am meisten an Verständnis für die Rolle der Lehrperson?

Was es bedeutet, als Lehrer:in mit 25 Kindern jeden Tag in der Woche zu verbringen – ganz unterschiedliche Lerninhalte zu behandeln, sodass die Kinder etwas lernen und vor allem auch gerne lernen. Es geht darum, die Gruppe beieinander zu halten, immer wieder auch auf das soziale Miteinander zu fokussieren, humorvoll zu sein und eine Beziehung zu all diesen Kindern aufzubauen. Das ist ein riesiger Kraftakt und der gelingt auch der besten Lehrperson nicht immer ganz ohne Fehler.

Wie man ein Kind wahrnimmt, unterscheidet sich wohl auch sehr stark, ob man dessen Elternteil oder dessen Lehrperson ist.

Eltern sehen ihr Kind berechtigterweise als Individuum in einer Klasse. Lehrpersonen sehen die Klasse als Ganzes – und das Kind als ein Teil dieser Klasse. Was nicht heisst, dass sie sich nicht um die Individualität und die Bedürfnisse des Kindes kümmern. Aber sie können das nicht im gleichen Mass, wie das Familien mit zwei oder drei Kindern können. Man sagt dann Lehrpersonen schnell nach, intolerant oder humorlos zu sein oder Kinder nichts machen zu lassen – man muss aber immer bedenken, dass ihre Zugeständnisse an ein Kind die Reaktionen von 25 anderen Kindern mit sich ziehen. Zudem sind sie ja auch in ein System eingebunden; in eine Rolle, einen Auftrag, einen Lehrplan.

"Ich wünschte mir, man würde die Schule weniger als etwas Störendes sehen für Kinder, und mehr als einen Teil ihres Lebens"

Dieses «System» ist ein Punkt, der einige Eltern beschäftigt. Das Gefühl, dass Kinder mit dem Schuleintritt in diesem System gefangen sind. Frei gestaltbarer Alltag ist ab dann Geschichte, Ferien sind vorgegeben, der Leistungsdruck steigt. Das fühlt sich nach sehr wenig Freiheit an – für die Kids und für einen selbst. Oder sehen Eltern das falsch?

Meine Einschätzung ist, dass Eltern das zu negativ sehen. Wir brauchen als Gesellschaft Strukturen. An solche müssen wir uns auch halten, wenn wir später arbeiten – sogar, wenn wir einem Hobby nachgehen. Ich wünschte mir, man würde die Schule weniger als etwas Störendes sehen für Kinder, und mehr als einen Teil ihres Lebens. Ja, sie müssen lesen, rechnen, schreiben lernen; sie müssen sich an Regeln im Klassenverband, auf dem Schulgelände halten – aber dadurch lernen sie, in der Gesellschaft klarzukommen.

Spürt die Schule von Eltern unterschiedliche Erwartungen?

Absolut. Die einen erwarten viel mehr Kreativität – die anderen viel mehr Leistung. Die einen wünschen sich mehr intrinsisches Lernen – die anderen mehr individuelle Förderung. Die Schule verfolgt unterschiedliche Ansätze, alle Erwartungen kann sie aber gar nicht vollumfänglich erfüllen. Wir müssen uns zudem daran erinnern: Es ist eine Volksschule, die versucht, den Kindern das Wichtigste für das Leben mitzugeben. Und da geht es nicht nur darum, theoretische Lerninhalte mitzugeben, sondern auch um das soziale Lernen – den Umgang miteinander, das Leben in einer Gemeinschaft. Das ist für mich auch eine sehr wichtige Aufgabe der Schule.

Wie man mit Leistungsdruck umgeht, treibt wohl dennoch viele Mütter und Väter um. Egal wie sehr man sich vornimmt, als Elternteil entspannt mit Noten, mit Bewertung umzugehen, lösen diese doch oft etwas aus bei einem. Sei es, weil man an die eigene Schulzeit erinnert wird, sei es, weil man sich Sorgen macht, das Kind komme nicht gut genug mit, sei es, weil man befürchtet, dass Kinder ihren eigenen Wert daran messen. Was raten Sie?

Da sehe ich im System tatsächlich Verbesserungspotenzial. Eltern wie Schule sollten vermehrt auf den Lernprozess fokussieren statt auf die Noten, die nämlich weniger aussagen, als man meint. Es macht also Sinn, sich auf das eigene Kind zu verlassen, auf dessen Entwicklung und darauf, dass es von der Schule professionell begleitet wird. Ist man dennoch unsicher, kann man natürlich jederzeit das Gespräch mit der Lehrperson suchen.

Verstehen Sie dennoch die Ängste von Eltern, deren Kinder Mühe haben in der Schule?

Auf jeden Fall. Aber ich glaube, auch da braucht es Vertrauen und Zuversicht. Bei uns in der Schweiz gibt es unterschiedliche Wege für Kinder, für junge Menschen – auch längerfristig. Wenn es nicht gleich die Matura oder eine anspruchsvolle Lehre ist, dann verstehe ich, dass man das als Eltern vielleicht als eigenes Scheitern anschaut oder sich Sorgen um die Zukunft macht. Dieser Druck kommt aber oft von aussen, vom Umfeld, von der Verwandtschaft – davon muss man sich befreien.

"Eltern haben eine ganz wichtige Funktion, den Ball flach zu halten und zu sagen: Du musst nicht überall der:die Beste sein, es reicht, wenn du einfach das Beste gibst, das du hast"

Dieser Leistungsdruck, in allem immer unglaublich gut sein zu müssen – wie hat sich der verändert in den letzten Jahren?

Ich glaube, dieser Druck war immer da. Als ich anfing zu unterrichten, war ich eine gute Lehrerin, wenn ich möglichst viele Primarschüler:innen in die Bezirksschule gebracht habe – und eine schlechte, wenn es weniger waren. Das ist natürlich auch unserem System geschuldet, weil diese Weichen schon so früh in der Primarstufe gestellt werden, deswegen lastet darauf auch so ein grosser Druck. Dennoch glaube ich, dass dieses Vergleichen, gerade auch der eigenen Kinder, mit dem Aufkommen von Social Media nochmals zugenommen hat.

Inwiefern?

Mit dem Sichtbarmachen der Leistungen der eigenen Kinder, mit diesem Messen, steigt der Druck – diesen Wettbewerb kriegen auch Kinder bereits schon mit. Die einen spornt das an, andere verlieren im schlimmsten Fall die Freude am Lernen. Eltern haben da eine ganz wichtige Funktion, den Ball flach zu halten und zu sagen: Du musst nicht überall der:die Beste sein, es reicht, wenn du einfach das Beste gibst, das du hast.

Hat das auch damit zu tun, dass Eltern in ihrer Rolle ebenfalls eine möglichst gute Performance hinlegen wollen?

Man wird als Eltern immer noch stark daran gewertet, was die eigenen Kinder erreichen. Das hängt auch davon ab, in welchem Umfeld man sich bewegt, ob da alle anderen Kinder ins Gymnasium gehen und später studieren – da kommt schnell das Gefühl auf, das eigene Kind falle ab, wenn es nach der Schule eine Berufslehre macht. Dabei wird natürlich völlig ausser Acht gelassen, dass gute Schulleistungen nicht zwingend zu einem erfolgreichen und schon gar nicht zwingend zu einem glücklichen Leben führen. Wir müssen lernen, richtig zu werten, was wirklich zählt.

Nämlich?

Für fast alle zählen wohl gute Beziehungen sowie soziale Verbundenheit, Selbstwirksamkeit, finanzielle Sicherheit – und einer Arbeit nachgehen zu dürfen, die sinnstiftend für einen ist.

"Heute besitzen die meisten schon in der Mittelstufe eigene Smartphones. Vielleicht muss die Schule da wirklich früher ansetzen"

Digitalisierung ist auch Thema, das Eltern verunsichern kann: Schüler:innen haben ab der Mittelstufe eigene Laptops und entsprechend Möglichkeiten, sich online Inhalte anzuschauen. Sie kommen schon früh mit KI in Berührung, werden von Social Media beeinflusst. Wie empfehlen Sie, als Elternteil mit dieser Veränderung umzugehen und auch mitzuhalten?

Die Schule übernimmt eine wichtige Rolle im Reflektieren, wie man sich im Internet verhält – gerade in Bezug auf Cybermobbing, welche Inhalte und Fotos man posten darf oder wem man antworten soll, wenn man angeschrieben wird. Das ist eine wichtige Komponente der Schule, diese Verhaltensregeln mit Kindern und Jugendlichen anzuschauen. Die Eltern haben aber natürlich eine grosse Verantwortung, wenn es um die Nutzung von digitalen Geräten in der Freizeit geht.

Können Sie das erläutern?

Auch hier gilt: Wenn Schule und Eltern am selben Strick ziehen, die gleiche Basis haben, ist das sehr hilfreich für Kinder und Jugendliche. Wenn sie ausserdem sehen, dass die Erwachsenen sich für sie interessieren und sie begleiten. Es darf Eltern nicht egal sein, was ihre Kinder im Netz machen. Dabei geht es nicht um permanente Überwachung, aber darum, nachzufragen: Was machst du eigentlich online? Wie sieht dein Insta-Account aus? Was für ein TikTok-Video hast du gedreht? Es geht darum, Kinder in der virtuellen Welt nicht alleinzulassen.

Es scheint, die Begleitung vonseiten der Schule kommt – aber sie kommt relativ spät. Heute, wo Kinder immer früher Zugang zu elektronischen Geräten, zu digitalen Inhalten haben, hinkt die Schule da nicht etwas hinterher, wenn erst in der Mittelstufe Medienkompetenz erlernt wird? Auch weil es für Eltern oft schwer einschätzbar ist, welche Art von Medienkonsum überhaupt altersgerecht ist.

Das verändert sich natürlich gerade rasant. Lange ging man davon aus, dass Kinder erst ein Smartphone besitzen, wenn sie in die Oberstufe kommen; heute besitzen die meisten schon in der Mittelstufe eigene Geräte. Vielleicht muss die Schule da wirklich früher ansetzen. Ein anderer Punkt ist die Weiterbildung für Eltern. Viele Schulen bieten Informationsanlässe an zur Mediennutzung von Kindern. Man kann als Schule versuchen, Richtwerte mitzugeben, darauf hinweisen, wo die Gefahren sind, was man vermeiden sollte und was okay ist. Die Umsetzung im Privaten ist aber Sache der Eltern – den richtigen Weg muss schlussendlich jede Familie für sich finden.

Häufig hinkt man ja auch als Eltern hinterher. Und trifft im Umfeld der Kinder auf sehr unterschiedliche Handhabungen: Das reicht von Klassenkamerad:innen, die schon eigene YouTube-Kanäle haben bis zu solchen, die gar keine Bildschirmzeit haben. Das aufzufangen ist tricky.

Ich glaube, es ist ein Naturgesetz, dass man als Eltern hinterherhinkt und längst nicht alles versteht, was die Kinder machen. Ein Stück weit ist das auch in Ordnung. Das ist ihr Privatraum. Andererseits haben wir auch die Verantwortung, sie zu schützen. Aber ich glaube, das führt uns auch zurück zu etwas, worüber wir vorher gesprochen haben: Im Vertrauen bleiben zu seinen Kindern – und dabei seine eigenen Werte verfolgen. Wie es die anderen machen, ist eigentlich nicht so wichtig.

Das Stichwort Vertrauen führt mich zu meiner letzten Frage. Was wohl für viele Eltern herausfordernd ist an der Schule, ist das Gefühl, dass einem die eigenen Kinder entgleiten. Sie verbringen sehr viel Zeit mit Lehrpersonen, Klassenkamerad:innen, Hortbetreuer:innen, Familien von Schulfreund:innen – fast mehr als mit einem selbst. Wie bleibt man da vertrauensvoll in Verbindung?

Sie sprechen hier etwas sehr Emotionales an. Ich kann es durchaus nachvollziehen, dass einen das traurig machen kann. Das gehört zum Ablösungsprozess und ist völlig in Ordnung. Andererseits darf man es auch geniessen, wenn die Kinder gerne in die Schule, zu anderen Kindern spielen, auswärts übernachten gehen. Als Elternteil muss und darf man sie begleiten, sollte sie aber darin stärken, eigenständig zu werden. Der Schritt in die Schule ist dabei ein wichtiger. Aber es gibt ja nichts Cooleres, als erwachsene Kinder zu haben, die ihr Leben selbstsicher und selbstständig meistern. Dass man sagen kann: Auftrag erfüllt. Es geht nicht darum, dass das eigene Kind später mal der:die beste Freund:in ist. Das ist kein Dienst, den man einem Kind macht, sondern dass es sein eigenes Leben leben kann.

Dagmar Rösler ist Zentralpräsidentin des Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz LCH und damit oberste Lehrerin der Schweiz. Sie ist ausgebildete Primarlehrerin und engagiert sich seit über zwanzig Jahren politisch im Schweizer Bildungssystem.

Warum wohl? ist leicht erklärt. Weil, von den Kultusministern bestimmter nicht konservativen Partien, so Sie am regieren sind, aber auch von diversen Politikern, /Die Sich auchj n och als besondern klug und weise glauben), dieser Parteien, die Schulen als Ihre privaten Versuchslabore und Schüler und sogar die Lehrer als Ihre noch privateren Versuchskanninchen ansehen. Dass Ergebmnis ist doch längst bekannt. Nachweislich ist doch das Niveau vieler Abiturienten heutzutage in etwa auf der Stufe von Mittelschüler (Für Danach-Geborene: Ja früher hießen die Real- mal Mittelschulen), der 60er- ud 70er-Jahre. Dementsprechend auch Realschulabgänger = Volksschüler. (Das war die heutige Hauptschule).

Den Text würde ich gerne als Podcast hören.