Warum der ESC aus der Zeit gefallen ist – und doch genau reinpasst

Manche lieben, andere hassen ihn: Nach 36 Jahren findet der Eurovision Song Contest wieder in der Schweiz statt. Der Historiker Tobias Urech alias Dragqueen Mona Gamie erklärt, warum er den ESC immer wieder von Neuem feiert.

- Von: Tobias Urech

- Bild: Keystone / United Archives

Man könnte leicht zum Schluss kommen, der Eurovision Song Contest sei etwas aus der Zeit gefallen. Eine Liveshow im linearen Fernsehen an einem Samstagabend? Das klingt nach Telefax, Wohnwänden und Versandkatalogen. Bilder einer kleinbürgerlichen Familie, vor einem Röhrenbildschirm versammelt, drängen sich vors innere Auge, der Muff vergangener Zeiten steigt in der Nase hoch. Trotzdem schaffte es der ESC letztes Jahr erneut, über 160 Millionen mitfiebernder Menschen vor die Fernseher zu bringen. Ich war einer davon.

In Gestalt meines Alter Egos, Dragqueen Mona Gamie, moderiere ich seit einigen Jahren ein Public Viewing in Zürich und geniesse es, an diesem Abend zusammen mit Freund:innen und unserer Community den Kitsch und Pomp des ESC hemmungslos zu zelebrieren – und gleichzeitig lustvoll darüber herzuziehen.

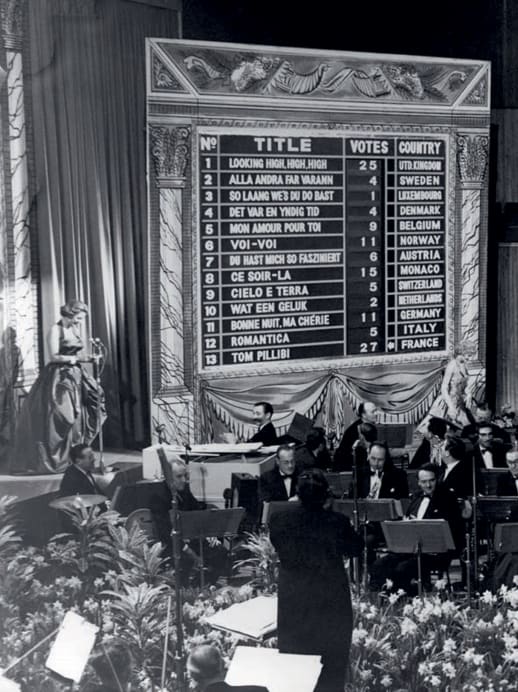

Um es gleich vorwegzunehmen: Der ESC ist ganz grundsätzlich ein schillerndes Paradox. Zwar hat er sich seit seiner ersten Austragung 1956 komplett gewandelt. Das zu Beginn obligatorische Orchester ist verschwunden, die Teilnehmerländer haben sich vervielfacht, das Punktesystem wurde mehrmals überarbeitet.

"Der ESC möchte unpolitisch sein und ist doch immer wieder nicht nur Spiegel, sondern auch Gegenstand aktueller Debatten"

Doch trotz all dieser Modernisierungen ist das Konzept im Herzen dasselbe geblieben: Ein Musikwettbewerb als Liveshow, der gefühlt fast ganz Europa zusammenbringt. Dass er gleichzeitig aus der Zeit gefallen und immer mit ihr gegangen ist, dass er Konkurrenz bedeutet, aber auch Zusammenrücken, bleiben längst nicht die einzigen Widersprüche.

So produziert der Musikwettbewerb jedes Jahr ein ewiges Gedudel von immer gleicher mittelguter Mainstream-Popmusik und beschert uns trotzdem immer wieder grosse Hits und subversive Momente. Der ESC möchte unpolitisch sein und ist doch immer wieder nicht nur Spiegel, sondern auch Gegenstand aktueller Debatten.

Nicht mit Panzern und Gewehren, sondern mit Pauken und Trompeten

Die erste Austragung des ESCs fand nur gut elf Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs statt, er entstand im Geiste des europäischen Zusammenrückens nach 1945, als grosse Teile des Kontinents in Trümmern lagen. Damals wuchs im geschundenen Europa das Bewusstsein, dass Zusammenarbeit künftig vielleicht einträglicher sein würde als Krieg und Zerstörung.

Diese neue Einstellung zeigte sich auf vielen Ebenen, auch beim Fernsehen, dem neuen Medium schlechthin. Viele westeuropäische Länder lancierten nationale Rundfunkprogramme, und mit dem Wirtschaftsaufschwung wurden Fernsehapparate in den Haushalten üblicher. Dergestalt war die Ausgangslage für die Europäische Rundfunkunion EBU, die 1950 gegründet wurde, um untereinander Programme auszutauschen und gemeinsame Liveschaltungen von Grossereignissen zu produzieren.

Diese Strategie entpuppte sich als so erfolgreich, dass die Idee eines europäischen Musikwettbewerbs aufkam. Und so rief man den ESC ins Leben, damals noch etwas sperrig unter dem Namen «Grand Prix Eurovision de la Chanson européenne». Länder wie Deutschland, Frankreich, Belgien und Italien, die sich etwas mehr als eine Dekade zuvor noch an der Front bekämpft hatten, konkurrierten nun friedlich miteinander. Nicht mit Panzern und Gewehren, sondern mit Pauken und Trompeten. Auch die Schweiz war dabei und konnte mit dem Lied «Refrain», gesungen von Lys Assia, die allererste Austragung des Wettbewerbs gar für sich entscheiden.

Ohne allzu pathetisch zu werden, steckt doch ein gutes Stück dieser Versöhnungsidee im Kerngedanken des ESCs. Im Laufe der Jahre stieg die Zahl der Teilnehmerländer kontinuierlich. Und so breit wie am ESC wird Europa sonst nirgends verstanden. Marokko war bereits unter den Teilnehmenden, so wie auch die Türkei, viele zentralasiatische Staaten wie Georgien, Aserbaidschan, Armenien – und seit 2015 sogar Australien. Diese Offenheit ist eine angenehme Abwechslung in Zeiten, in denen vermehrt von der «Festung Europa» die Rede ist.

Vielleicht genau deshalb ist es der austragenden Europäischen Rundfunkunion stets besonders wichtig gewesen, dass Politik an diesem Musikwettbewerb nichts zu suchen hat. Trotzdem kondensiert sich am ESC regelmässig die weltpolitische Lage. Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs nahmen in den 1990er-Jahren immer mehr Länder des ehemaligen Ostblocks teil. Das war zwar ein Zeichen der Öffnung, doch zeigte sich in den darauffolgenden Debatten darüber, dass sich die neuen Teilnehmerländer gegenseitig Punkte vergaben und die Länder Westeuropas befürchteten, abgehängt zu werden, wie schwierig diese Integration war.

Unpolitisch politisch

Die weitere Liste der Ereignisse in der politischen Geschichte des ESCs ist lang und keinesfalls abschliessend. Man denke an die Kontroversen, wenn gewisse Länder aufgrund anderer Länder nicht teilnehmen wollten – wie zum Beispiel Tunesien oder der Libanon, die 1977 beziehungsweise 2005 wegen Israel fernblieben. Oder die letztjährige, hitzig geführte Debatte um die Teilnahme Israels und den verheerenden Krieg in Gaza.

Dass Grossbritannien seit dem Brexit besonders schlecht abschneidet, kann kein Zufall sein. Ebenso wenig der Ausschluss Russlands und der Sieg der Ukraine 2022, im ersten Jahr des russischen Angriffskriegs. Diese Begebenheiten zeigen, dass der ESC gegen politische Ereignisse kaum immun ist.

Doch machen gerade diese politischen Kämpfe, die Kontroversen, Querelen und patriotischen Gefühle der Zuschauenden den ESC so spannend. Besonders dann, wenn die Politik zwischen den Zeilen zu finden ist. So haben schon manche Länder versucht, politische Botschaften in ihre Lieder zu schmuggeln. Georgien zum Beispiel wollte 2009 mit dem Song «We Don’t Wanna Put In» an den Start gehen. Das war eine klare Ansage an den «starken Mann» in Moskau just im Jahr nach dem Kaukasuskrieg.

Da Russland damals noch Teil des ESCs war und entsprechend hofiert wurde – heute undenkbar – drängte die Europäische Rundfunkunion auf eine Änderung der Zeilen, worauf Georgien seine Teilnahme unter Protest sistierte. Erfolgreicher war die Ukraine, die mit der Dragqueen Verka Serduchka 2007 das Lied «Lasha Tumbai» ins Rennen schickte, bis heute ein Eurovision-Evergreen. Wer nicht genau hinhört, könnte im Nonsens-Refrain auch «Russia Goodbye» verstehen. Das sei absoluter Zufall, hiess es damals augenzwinkernd aus Kyjiw.

Ein Zeichen setzen über die Musik hinaus

Natürlich ist der ESC nicht bekannt als Ort der musikalischen Hochkultur. An kaum einer anderen Veranstaltung kommen so viel Trash, Kitsch und zugegebenermassen plumper Mainstream zusammen. Auch an Glitzer, Tüll und Make-up wird nicht gespart. Nach einem ganzen Abend ESC brummt mir jeweils der Schädel, meine Augen sind erschöpft. Viele der Beiträge hören sich so ähnlich an, dass es selbst mir in meiner Rolle als Moderatorin des Public Viewings nicht leichtfällt, angesichts der geballten Ladung Einheitsbrei den Überblick zu behalten.

Aber das macht ja genau den Reiz aus – diese Nadel im Heuhaufen der Melodien zu finden. Und den einen oder anderen Gewinner:innen gelingt es immer mal wieder, über den ESC hinaus erfolgreich zu sein. Am bekanntesten sind dabei bestimmt ABBA, die 1974 für Schweden mit «Waterloo» gewannen, oder Céline Dion, die 1988 den ESC mit Nella Martinettis «Ne partez pas sans moi» zum zweiten Mal in die Schweiz holte.

Doch sind es nicht nur die besonders erfolgreichen Songs und Interpret:innen, die zu den Juwelen unter den musikalischen Glasperlen gehören. Mir gefallen besonders jene, die scheinbar mühelos ein Zeichen setzen können, das über die Musik hinausreicht. Ich denke da etwa an die fabelhafte Conchita Wurst, die Dragqueen mit Bart, die 2014 für Österreich mit gebührender Ernsthaftigkeit eine grossartige Popballade sang. Sämtliche Plattenfirmen hatten das Lied zuvor abgelehnt.

Der Sieg am ESC belehrte die Industrie eines Besseren. Conchitas Erfolg fiel zudem in eine Zeit, in der Russland und Belarus teilnahmen – und sogar Punkte an Österreich vergaben – obwohl Moskau bereits LGBTQIA+-feindliche Gesetze erlassen hatte. Conchitas Plädoyer bei der Siegesrede war unmissverständlich, trug ihr Respekt von vielen Seiten ein und mir Gänsehaut am Körper: «Diese Nacht ist allen gewidmet, die an eine friedliche und freie Zukunft glauben. Wir sind eins und wir sind nicht zu stoppen!»

"Die queere Community und der ESC sind untrennbar miteinander verbunden – und das hat einiges mit 'Camp' zu tun"

Unvergessen aber auch Dana International, die 1998 für Israel an den Start ging und zur ersten trans Frau wurde, die den Songcontest gewinnen konnte. Ihr Lied «Diva» war eine Hommage an grosse, starke Frauenfiguren in Geschichte und Mythologie, an Kleopatra, Aphrodite oder Victoria. Erwähnt sei auch die lesbische Marija Šerifovic: Sie gewann 2007 für Serbien und sorgte für Sichtbarkeit in ihrem Heimatland und darüber hinaus.

Und natürlich darf Nemo in dieser Reihe nicht fehlen. Nemo setzte mit dem Sieg ein weiteres Zeichen für Diversität in der langen Geschichte des ESCs und brachte das Thema Geschlechtsidentität und Nonbinarität auf dem ganzen Kontinent aufs Tapet.

Es ist kein Wunder, dass es gerade die queeren Teilnehmer:innen sind, die herausstechen. Denn die queere Community und der ESC sind untrennbar miteinander verbunden – und das hat einiges mit «Camp» zu tun.

Camp ist schwer zu fassen. Es ist eine Ästhetik, vielleicht auch ein Gefühl oder eine Stilform, die das Triviale und Oberflächliche theatralisch überzeichnet und dies mit viel Selbstironie und ebenso viel Tiefgang zelebriert. Der Begriff Camp kommt vermutlich vom Französischen «se camper», sich lebendig darstellen, in Szene setzen.

Über den Soziolekt Polari, eine Art Geheimsprache, die von den 1930er- bis in die 1970er-Jahre in der Homosexuellenszene Grossbritanniens gesprochen wurde, fand Camp Eingang ins queere Bewusstsein. Man nannte einander sogar «campy». Die amerikanische Autorin Susan Sontag beschrieb dieses Konzept in ihren 1964 veröffentlichten «Notes on Camp», in dem sie verschiedene Beispiele gibt, was Camp ist: Tiffany-Lampen, Federboas, kitschige Postkarten aus der Jahrhundertwende.

Wer ihren Essay mit Blick auf den ESC liest, merkt schnell: Viele der Beschreibungen passen haargenau auf den europäischen Musikwettbewerb. Der ESC ist sozusagen Camp in Reinform: Camp ist künstlich und übertrieben – wie der ESC. Camp ist, vom Standpunkt der Hochkultur, schlechte Kunst und Kitsch – wie der ESC.

Camp ist «démodé», aus der Zeit gefallen – wie der ESC. Camp will nicht das wahre Leben abbilden, sondern eine stilisierte, überkünstelte Form. Das Leben ist eine Bühne – wie am ESC. Aus all diesen Gründen treibt Camp so viele aus der queeren Community mit grosser Lust vor die Fernsehbildschirme oder an Public Viewings, wenn im Frühling wieder ESC-Saison ist.

Ein Zeichen für eine offene, tolerante und friedliche Welt

Darum liebe ich den ESC. Und weil ich ihn zusammen mit meiner Community begehen kann, als wäre er ein heiliger Feiertag. Früher brachte der ESC vielleicht noch die kleinbürgerliche Kernfamilie zusammen. Heute sind es Gemeinschaften, die darüber hinausreichen, wie meine queere Community. Eine chosen Family eben.

Wobei – das erste Mal habe ich den ESC natürlich als Kind zuhause in der guten Stube mit meinen Eltern geschaut. Das war überhaupt nicht so muffig, wie ich es eingangs dargestellt habe. Im Gegenteil: Wir liebten den ESC, vielleicht sogar aus denselben Gründen und Widersprüchen, die für mich auch jetzt noch seinen Reiz ausmachen.

Und immer, wenn ich mich heute mit meinen Eltern über den ESC austausche, dann schlägt das die Brücke zwischen meiner Herkunfts- und meiner Wahlfamilie. Er verbindet und weist damit über sich als Musikwettbewerb hinaus. Er setzt ein Zeichen für eine offene, tolerante und friedliche Welt. Das ist eines seiner Erfolgsrezepte.

Im Kern steckt nach wie vor die Idee des europäischen Friedensprojekts der Nachkriegszeit – ob im Kleinen der persönlichen Beziehungen oder im Grossen. Wir sollten uns diesen Grundgedanken zum Vorbild nehmen. Denn «ein bisschen Frieden», wie es Nicole, die Gewinnerin für Deutschland 1982, sang, können wir heute alle gebrauchen. Vielleicht mehr denn je.

Das Finale des Eurovision Song Contest 2025 findet am 17. Mai in Basel statt. Die Halbfinals werden am 13. und 15. Mai ausgetragen. Übertragen werden alle Shows auf SRF.