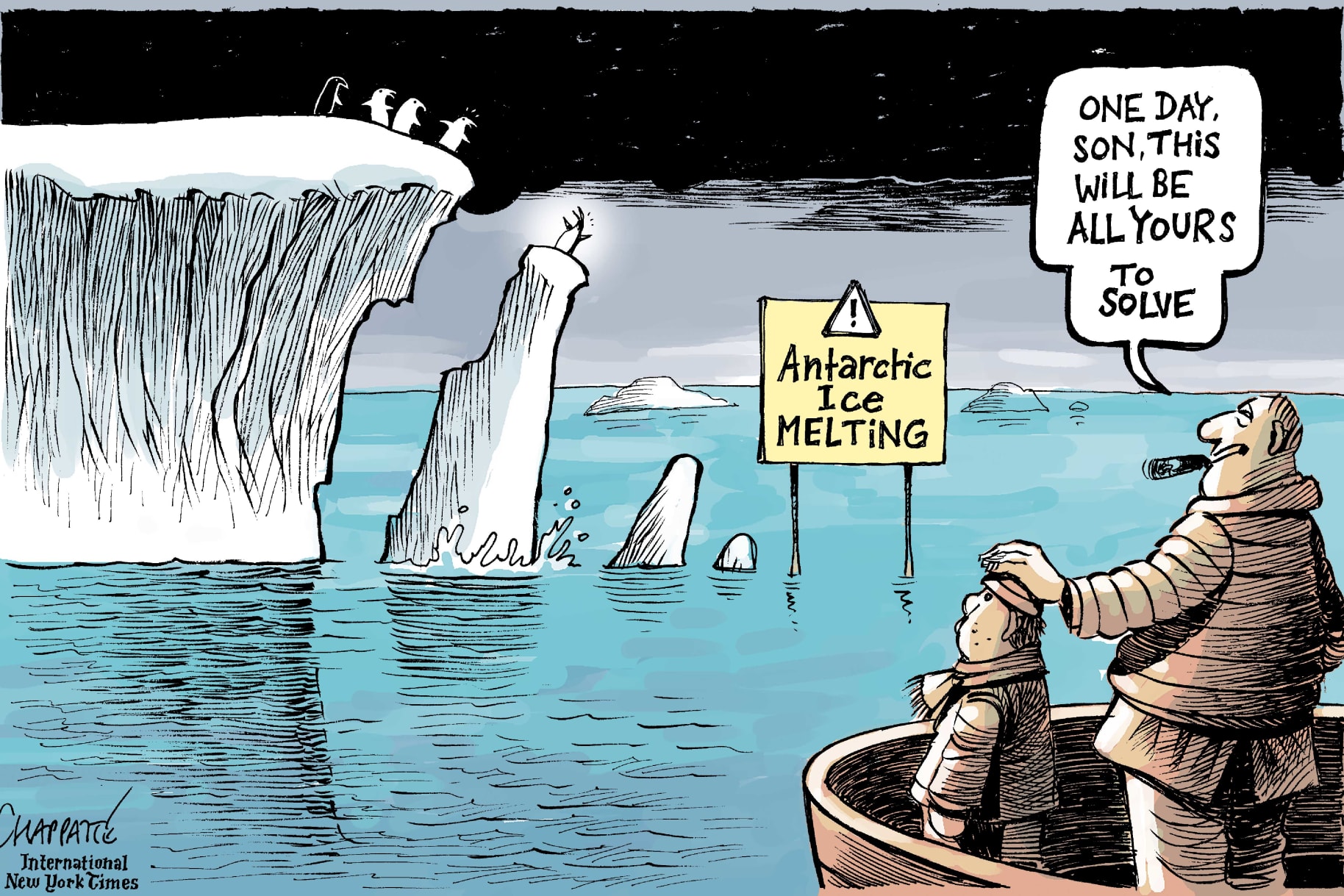

Cartoonist Patrick Chappatte: "Karikaturen müssen an die Schmerzgrenze gehen"

Die Cartoons des Genfers Patrick Chappatte sind weltweit gefragt – doch seine Art des politischen Humors hat es heute schwerer denn je. Gespräch mit einem Unbeirrten.

- Von: Helene Aecherli

- Bild: Remo Neuhaus

annabelle: Patrick Chappatte, vor etwas über sechs Jahren verloren Sie Ihre Stelle bei der «New York Times», weil diese keine politischen Cartoons mehr publizieren wollte. Sie haben auf diese Entscheidung mit einem Essay in der «New York Times» geantwortet und schrieben: «Merkwürdigerweise bleibe ich positiv. In der verrückten Welt, in der wir leben, ist die Kunst dieser visuellen Kommentare nötiger denn je – und auch der Humor.» Sind Sie heute noch immer so optimistisch?

Patrick Chappatte: Ich muss vorausschicken: Grund für das Ende der politischen Karikaturen in der «New York Times» war ein Cartoon des portugiesischen Zeichners António Antunes, den die Zeitung 2019 veröffentlicht hatte. Darauf war ein blinder US-Präsident Donald Trump mit Kippa zu sehen, der den israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu als Dackel mit Davidstern an der Leine führt. Der Cartoon löste breite Kritik aus und wurde als antisemitisch verurteilt. In der Folge entschied sich die damalige Chefredaktion, keine politischen Karikaturen mehr zu publizieren, und kündigte ihren Zeichner:innen – auch mir. Zu Ihrer Frage, ob ich heute noch immer optimistisch bin: Ja, das bin ich tatsächlich, obwohl ich es vielleicht nicht sein sollte. Kann sein, dass ich in einem Zustand der Verdrängung lebe, denn die Situation für unseren Berufsstand ist düster, wie ganz generell für die Medien.

«Ohne Humor sind wir alle tot», schrieben Sie im Cartoon zu Ihrem Abschiedsessay. Warum ist Humor ein Lebenselixier?

Weil er uns hilft, Abstand zu gewinnen zu dem, was passiert, und unserem Leben auf diesem absurden Planeten einen Sinn zu geben.

Humor hilft, dem Leben einen Sinn zu geben? Wie meinen Sie das?

Humor macht die Last der News, die jeden Tag auf uns hereinprasseln, etwas leichter. Ein guter Cartoon bringt das Nachrichtengeschehen drastisch verkürzt auf den Punkt und ruft das Gefühl von «Ja, genauso ist es!» hervor. Gelingt es zusätzlich, die Leute zum Lachen zu bringen, ist ein Cartoon eine hochwirksame emotionale Verdauungsmethode, die eigentlich über die Krankenkassen abgerechnet werden sollte.

Gute Idee!

Ja, nicht wahr? Humor ist der Kitt fürs gesellschaftliche Zusammenleben. Er hält uns davon ab, uns gegenseitig umzubringen.

Das ist jetzt aber fast schon sarkastisch.

(Schmunzelt) Nein, wieso? Humor bringt uns im besten Fall dazu, uns über uns selbst und die anderen lustig zu machen. Und er unterstützt uns dabei, «de faire société», wie wir auf Französisch sagen, eine Gesellschaft zu bilden.

"Wir befinden uns in einer Ära der Empfindlichkeiten, in der gerade auch Cartoons wahnsinnig ernst genommen werden"

Was in den letzten Jahren aber immer komplizierter geworden ist. Denn der gesellschaftliche Tenor lautet: Sei vorsichtig! Mach bloss keine Witze über jemand anderen als dich selbst.

Ja, so ist es, leider. Wir befinden uns in einer Ära der Empfindlichkeiten, in der gerade auch Cartoons wahnsinnig ernst genommen werden. Aber Humor ist kein Katechismus, den es zu befolgen gilt. Humor verkürzt, nimmt die Dinge eben nicht ernst und vor allem: Er ist unkontrollierbar. Man kann die Bedeutung eines Satzes oder einer Meinung im Nachhinein noch verändern, nicht aber einen Witz oder eine Karikatur. Was draussen ist, ist draussen.

Es gibt aber sexistische, rassistische oder eben antisemitische Karikaturen, die zu Recht kritisiert werden. Wo liegen Ihre persönlichen Grenzen? Bei welchen Themen sagen Sie: Stopp, das mache ich nicht?

Für mich ist klar, dass Meinungsfreiheit Hand in Hand gehen muss mit Verantwortung. Meinungsfreiheit bedeutet, dass man die Freiheit haben muss, zu sagen, was man will. Aber das entbindet einen nicht von der Pf licht, zuzuhören und zu versuchen, den anderen zu verstehen und genau zu überlegen, was die finale Aussage der Karikatur sein soll. Es gibt Formen von Humor oder Satire, die aus Prinzip provozieren wollen. Aber Provokation um der Provokation Willen interessiert mich nicht. Mein Ziel ist es, mit meinen Karikaturen ins Schwarze zu treffen. Auch wenn das manchmal hart wirkt.

Das bewahrt aber nicht per se davor, sexistisch oder rassistisch zu sein. Haben Sie in dieser Beziehung ein Selbstkorrektiv?

Es gibt keinen Ethikkodex für Karikaturist:innen. Ich habe meinen eigenen moralischen Kompass, meine Sensibilität und bin mir meiner Verantwortung als öffentliche Stimme sehr bewusst. Natürlich decken sich meine Cartoons nicht immer mit den Gefühlen mancher Leser:innen. Aber ich will mich nicht gegen alle Eventualitäten absichern, um ja niemanden zu verletzen. Würde ich das tun, hätte ich schon verloren. Dann hätte meine Arbeit keine Relevanz mehr. So habe ich es mir zum Beispiel nie nehmen lassen, sensible Themen wie Integration, den Hijab oder die Burka zu karikieren.

"Der Aktivismus der Cancel Culture gründet auf einer Ideologie, die die Welt in Unterdrückte und Unterdrückende teilt"

Wie politisch unkorrekt dürfen Karikaturen heute noch sein?

Sie müssen an die Schmerzgrenze gehen.

Es braucht also eine gewisse Rücksichtslosigkeit für eine pointierte Karikatur?

Ja und nein. Ein Beispiel: Ich hatte 2002, ein Jahr nach dem Grounding der Swissair, einen Cartoon zur Gründung der Swiss International Airlines gezeichnet. Auf dem Bild: der abgestürzte Rumpf einer Swissair-Maschine, daneben ein neues Flugzeug der Swiss. Darauf rief mich eine Frau an. Sie sagte, sie sei die Witwe eines Mannes, der beim Absturz einer Swissair-Maschine ums Leben gekommen war. Sie fühlte sich durch meine Karikatur verletzt. Ich sprach ihr mein aufrichtiges Beileid aus und erklärte, dass es nie meine Absicht gewesen war, jemanden zu verletzen. Ich führte aus, dass ich mit meiner Zeichnung bezweckte, das Versagen der Swissair-Führung anzuprangern. Ich hatte eine Botschaft. Solange sie den Punkt trifft, den ich ausdrücken will, bleibe ich mir selbst treu. Dann ist es für mich okay. Müsste ich mir aber eingestehen: «Ich wollte doch nur einen Witz machen – und jetzt, wo Sie das sagen, stehe ich nicht mehr dahinter» – dann hätte ich meine Prinzipien aufgegeben.

Sie erwähnten vorhin die grassierende Kultur der Empfindlichkeiten, die Humor sehr ernst nimmt. Wo sehen Sie diese Kultur verankert?

Der Aktivismus der Cancel Culture gründet auf einer Ideologie, die die Welt in Unterdrückte und Unterdrückende teilt. Alles wird pauschal in dieselbe Tüte gesteckt. So gilt etwa der Humor weisser Männer grundsätzlich als eine Form der Unterdrückung. Mit dieser Sichtweise üben Aktivist:innen, die dieser Ideologie folgen, Druck aus auf Medien, Institutionen und Individuen – interessanterweise oft gerade auf Wissenschafter: innen oder Autor:innen aus dem linken Spektrum.

Wie erklären Sie sich das?

Die Leute, die politisch ganz rechts aussen stehen und häufig eine rassistische und sexistische Gesinnung haben, sind immun gegen diese Angriffe. Sie lachen sie einfach weg. Auf Institutionen, die traditionell eher links gerichtet sind, hat die Cancel Culture jedoch eine verheerende Wirkung. Dies ist wohl auch der Grund dafür, weshalb der «New York Times» der Appetit auf Kontroversen vergangen ist. Und das ist ein Problem. Diese Art von Aktivismus ist die Verlierermaschine der Linken.

Die Verlierermaschine der Linken?

Es ist der Mechanismus, der das linke Lager in den USA zum Verlierer gemacht hat. Ich habe immer wieder versucht, die Meinungsfreiheit gegenüber diesen Aktivist:innen zu verteidigen, denn indem sie ihre persönlichen Gefühle als Referenzwert des Sagbaren hochhalten, schwächen sie das Prinzip der Meinungsfreiheit. Sie merken nicht, dass sie damit den Boden unter ihren eigenen Füssen zerstören.

Aber die Linken, also die Demokraten in den USA, verloren wohl vor allem auch deshalb, weil sie an den wirtschaftlichen Sorgen vieler Menschen der amerikanischen Bevölkerung vorbeipolitisierten.

Ja, genau. Die meisten Menschen kämpfen mit den steigenden Lebenshaltungskosten und können mit Identitätspolitik nichts anfangen. Das wurde nicht genügend berücksichtigt.

Sind Sie durch die zunehmende Einschränkung der freien Rede in Ihrer Arbeit jemals behindert oder blockiert worden?

Nein, im Gegenteil. Das hat mich erst recht dazu ermutigt, der Cancel Culture und nun auch der «Make America Great Again»-Kultur etwas entgegenzuhalten und sie anzuprangern.

Wo verorten Sie sich selbst zwischen diesen Lagern?

Karikaturist:innen sollten überhaupt keinem Lager zugehören. Unsere Feinde sind Dummheit, Machtmissbrauch, Gier und Egoismus – die Liste ist lang.

Sie haben an einem TED-Talk gesagt, dass US-Präsident Trump Sie in der Produktion satirischer Inhalte quasi ständig überholt. Fühlen Sie sich von Trump gejagt?

Den TED-Talk hielt ich 2019, während Donald Trumps erster Amtszeit. Damals sagte ich, dass es schwierig sei, einen Mann zu karikieren, der selbst eine Karikatur ist. Und dass er einen immer übertrifft. Genau das passiert jetzt wieder. Ich überlege mir etwas – und innerhalb weniger Stunden, noch bevor die Karikatur überhaupt erschienen ist, hat Präsident Trump zwei noch empörendere Dinge gesagt oder getan, die weiter gehen, als ich es mir je ausgemalt hätte.

Ein Beispiel, bitte.

Anfang Januar dieses Jahres zeichnete ich eine Karikatur, in der Trump auf das zerstörte Gaza blickt und sagt: «Oh, das ist grossartig. Das ist ein attraktives Investitionsobjekt.» Kurz darauf sagte er genau das.

"Karikatur kann zeigen, dass der Kaiser nackt ist"

Was haben Sie in diesem Moment gefühlt?

Ich war fassungslos. Ich meine, es ist schockierend und beängstigend, wenn Karikatur zur Macht wird. Ich sagte mal: «Macht man sich lustig über den König, ists zum Lachen. Aber ist der König irr, lacht man nicht mehr.» Und das passiert jetzt gerade. Erinnern Sie sich an das KI-generierte Video über Gaza, das Präsident Trump vor ein paar Monaten auf seinem Instagram-Account veröffentlicht hat?

Ja, natürlich. Ein mit dramatischer Musik unterlegtes Video über Gaza als Riviera.

Und Trump und Elon Musk auf Liegestühlen. Das Video war abscheulich und zutiefst zynisch. Und dann meldeten sich die Leute, die dieses Video gemacht hatten, und sagten zerknirscht: «Moment mal, das war nur ein Witz.» Sie hatten nicht damit gerechnet, dass es vom mächtigsten Mann der Welt verwendet werden würde, der dann auch noch verkündet, er werde die Menschen aus Gaza vertreiben und dort ein Resort bauen. Wenn man nicht mehr unterscheiden kann zwischen dem, was als Witz gedacht war, und dem, was der Präsident der USA tut und denkt, dann ist das wirklich beängstigend, ein Alptraum. Dann sind wir in der Dystopie angekommen.

Dann hat die Karikatur ihr kritisches Potenzial also verloren.

Nein, sie kann zeigen, dass der Kaiser nackt ist. Das ist die grundlegende Definition der Arbeit von Karikaturist:innen. Sie bietet eine Rettungsleine aus der Dystopie. Denn die grossen Social-Media-Konzerne, die sich auf die Seite von Donald Trump gestellt haben, verfügen über die Werkzeuge und Algorithmen, um die Erzählung zu kontrollieren, die Verbreitung von Fake News zu fördern und die Demokratie zu schwächen. Die Menschen wissen nicht mehr, wem oder was sie glauben sollen. Deshalb ist es mir auch so wichtig, meinen Namen unter meine Karikaturen zu setzen. Damit mache ich mich für jede und jeden kenntlich. Er ist wie eine Marke, der man vertrauen kann.

Das hört sich nun ein bisschen nach Verschwörungstheorie an. Meines Wissens hat das Weisse Haus noch nie die Veröffentlichung einer politischen Karikatur untersagt.

Das ist richtig. Der Punkt ist, dass viele Redaktionen in vorauseilendem Gehorsam auf dieses Genre in ihren Publikationen verzichten, weil sie die Reaktionen der Mächtigen fürchten. Bestes Beispiel dafür ist der Fall Ann Telnaes, eine der renommiertesten US-amerikanischen Karikaturistinnen. Sie hat im Januar nach 17 Jahren ihren Job bei der «Washington Post» gekündigt, weil das Blatt einen ihrer Cartoons ablehnte. Darauf waren unter anderem Meta-CEO Mark Zuckerberg, Sam Altman, CEO von Open AI, und Jeff Bezos, Amazon-Gründer und heutiger Eigentümer der «Washington Post», zu sehen, wie sie mit prall gefüllten Geldsäcken vor einer Statue des künftigen US-Präsidenten Donald Trump auf die Knie gehen.

Ann Telnaes hielt den Mächtigen den Spiegel vor.

Genau. Aber aus Angst, dieser Cartoon könnte Jeff Bezos verärgern, zensurierte sich die «Washington Post» selbst. Mittlerweile gibt es in den USA auch viele Lokalzeitungen, die politische Karikaturen ablehnen, wenn sie die Trump-Administration kritisieren. Das ist eine schreckliche Entwicklung.

Autokraten verabscheuen es, ausgelacht zu werden. Gamal Abdel Nasser, von 1954 bis 1970 Staatspräsident Ägyptens, hatte sogar eine spezielle Geheimdienstabteilung eingerichtet, um politische Satire zu überwachen. Da er als der «letzte Pharao» bezeichnet wurde, waren ihm besonders Witze über Pharaonen ein Dorn im Auge.

Das zeigt, wie dünn die Haut von Autokraten, Diktatoren oder Machos ist. Sie können es nicht ertragen, lächerlich gemacht zu werden. Denn ihre ganze Macht beruht auf Einschüchterung und auf der Kontrolle der Sprache. Das Lachen aber lässt sich nicht kontrollieren, dieses Phänomen ist so alt wie die Geschichte selbst. In allen Regimes war und ist das Lachen über die Mächtigen eine Form des Widerstands für das Volk, für die einfachen Leute. Aus diesem Grund geraten Humorist:innen und Satiriker:innen schnell ins Visier.

Werden Ihnen seit dem Massaker der Hamas vom 7. Oktober 2023 auf Israel und dem darauffolgenden Krieg in Gaza Einschränkungen auferlegt?

Ich hatte zwar eine schwierige Phase mit deutschsprachigen Medien wegen einiger Karikaturen zum Gaza-Krieg. Denn Themen, die Israel betreffen, sind ein sehr sensibles Feld in Deutschland. Sie werden dort zum Teil ganz anders aufgenommen als anderswo. Aber letztlich respektieren die Redaktionen meine Freiheit, zu sagen, was ich sagen will – auch wenn das nicht immer mit der politischen Haltung der jeweiligen Publikation übereinstimmt. Aber das ist ja auch gut so, denn sonst wäre es langweilig.

Wie kommen Sie zu einer fertigen Karikatur?

Jeder Cartoonist und jede Karikaturistin hat eine eigene Vorgehensweise. Mein japanischer Freund und Kollege Norio Yamanoi zum Beispiel braucht erst ein heisses Bad, eine Portion Sashimi und einen Powernap, bevor er kreativ werden kann. Um diesen Prozess beneide ich ihn.

Wie sieht das bei Ihnen aus?

Sehr masochistisch.

Details bitte.

Ich arbeite immer nach demselben Muster: Erst suche ich zwei Stunden lang nach Ideen. Habe ich ein Thema, probiere ich verschiedene Herangehensweisen aus – ein Wortspiel, eine Metapher, oder ich sammle Informationen zum Thema und versuche, daraus eine Aussage zu formulieren, aus der dann die Karikatur entsteht. Oft habe ich zum Schluss sechs verschiedene Varianten auf meinem iPad. Danach verbringe ich mindestens zwei weitere Stunden damit, die finale Karikatur zu zeichnen.

"Denke ich zu viel über ein Thema nach, nimmt mir das die Frische, die Karikatur wirkt ermüdend und belehrend"

Wie merken Sie: Ja, das ist die richtige Idee?

Ehrlich gesagt ist mir das nach den gut dreissig Jahren, in denen ich diesen Job mache, immer noch ein Rätsel. Manchmal ist es einfach Intuition. Oft gelingen mir die besten Karikaturen nicht bei den Themen, die mir am meisten am Herzen liegen oder über die ich am meisten weiss. Und denke ich zu viel über ein Thema nach, nimmt mir das die Frische, die Karikatur wirkt ermüdend und belehrend. Das ist schlecht. Damit eine Karikatur funktioniert, muss sie leicht sein in der Form, aber tief in Bedeutung und Ausdruck.

Unterstützt Sie jemand in der Entscheidungsfindung?

Zumindest indirekt. Ich schicke jeweils verschiedene Varianten der neuesten Karikatur an Redaktor: innen der entsprechenden Publikation und bitte sie um ein Feedback. Beim «Spiegel» zum Beispiel stehen etwa 15 Personen auf meiner Mailingliste. Jede Person bewertet die Varianten mit ein bis drei Punkten. So entsteht eine Rangliste, aufgrund derer ich erkenne, welche Variante ankommt, und welche weniger. Dann entscheide ich, welche ich einreiche. Schlussendlich hat die Chefredaktion das Recht, den Cartoon nicht zu publizieren – was aber nur sehr selten vorkommen sollte. So sind die Spielregeln.

Wie oft kommt es vor, dass eine Karikatur nicht so gut ist, wie Sie anfangs dachten?

Das passiert immer wieder. In meinem Kopf erschien sie mir erst genial, aber dann erkenne ich, dass sie nicht funktioniert. Meistens sehe ich das jedoch erst am Tag darauf. Sind die Skizzen zu frisch, bin ich selten ein guter Richter über mich selbst.

Was bringt Sie dazu, laut herauszulachen?

Sehr dumpfer Humor.

Jetzt bin ich aber gespannt.

Borat. Ich bin ein grosser Fan seiner Filme.

Vor einem Jahr lancierten Sie Ihre neunzigminütige Show «Chappatte en scène». Damit sind Sie auch unter die Stand-up-Comedians gegangen. Wie hat dieser Schritt Ihre Sicht auf Humor geschärft?

Gute Stand-up-Comedians führen gnadenlos vor, was Humor tun sollte: provozieren, das Publikum herausfordern. Vor zwei Jahren sah ich den US-Comedian Dave Chappelle in Los Angeles live auf der Bühne. Er ist ziemlich kontrovers, ich war mir nie sicher, ob er sogar schlichtweg unverschämt ist. Denn er spielt mit dir und deinen Reaktionen, er schockiert dich. Aber er tut das nicht aus billiger Effekthascherei, sondern, um dich zum Nachdenken zu bringen. Das ist schön – und so viel interessanter als Humor, der sich nach allen Seiten abgesichert hat und nur noch nett ist.

Patrick Chappatte (58) gilt als Pionier des grafischen Journalismus. Nach zwölf Jahren bei der «International Herald Tribune» führte er 2013 das Genre der politischen Karikatur bei der «New York Times» ein und war bis 2019 deren Hauszeichner. Heute arbeitet er unter anderem für den «Boston Globe», den «Spiegel», «Le Temps» und die «NZZ am Sonntag». Er ist Präsident der Organisation Freedom Cartoonists, die alle zwei Jahre den «Kofi Annan Courage in Cartooning Award» vergibt. Im März 2025 wurde Chappatte von der Stadt Genf für sein Engagement für die Meinungs- und Pressefreiheit mit der Medaille «Genève reconnaissante» ausgezeichnet. Der Sohn eines Schweizer Vaters und einer libanesischen Mutter wurde in Pakistan geboren und wuchs in Singapur und Genf auf. Er besuchte das Collège Voltaire in Genf und erhielt danach eine Praktikumsstelle bei einer Lokalzeitung. Zwei Jahre später wechselte er in die Position ihres Hauskarikaturisten. Chappatte ist verheiratet, Vater von drei erwachsenen Söhnen, lebt und arbeitet in Genf.

Ab 19. November 2025 ist Chappatte mit seiner Stand-up-Show «Chappatte en scène» erneut auf Tour in der Romandie.