Susanne Bartsch: "Mein Ziel war es, niemals ein Büro zu betreten"

Sie ist eine New Yorker Partyikone und kämpft für queere Rechte: Die Bernerin Susanne Bartsch über Mutterschaft, Geister und den "Sauhund" Trump.

- Von: Jacqueline Krause-Blouin

- Bild: Katharina Poblotzki

Wo ist das Pferd? Das berühmte Bild von Joe Andoe, bekannt als Herzstück der Lobby im Chelsea Hotel, ist weg. Ebenso die rote Telefonkabine, in der schon Lyrikerin und Musikerin Patti Smith transatlantische Telefongespräche führte. Nun, das legendäre Hotel in New York, Zuhause der Künstler:innen und Bohemians, wurde einer Generalüberholung unterzogen. Zehn Jahre lang wurde hier renoviert.

Nur die Geister konnte man offenbar nicht entfernen: Als ich nachts in meinem Bett liege, bewegt sich die Badezimmertür. Mehrmals. Bei geschlossenem Fenster. Geschlafen wird fortan nicht mehr, sondern nach Geistergeschichten gegoogelt: Ist das vielleicht Mary, der wütende Geist einer Frau, die sich 1912 hier das Leben genommen hat, nachdem ihr Mann mit der Titanic untergegangen ist?

Wer hier ebenfalls nie weggegangen ist: Susanne Bartsch (Alter unbekannt, zumindest möchte sie, dass man das so schreibt). Am ehesten könnte man diese aus Bern stammende Ikone der New Yorker Partyszene wohl als Gesamtkunstwerk bezeichnen. Wenn sie in einem Formular ihren Beruf angeben muss, schreibe sie «Chelsea Girl», sagt sie später lachend.

Eine Göttin in der queeren Szene

Interviewtermin, 15 Uhr, siebter Stock, beim Aufzug rechts. In ihrem Apartment liegt überall Kleidung herum, sie arbeitet derzeit an ihrer Ausstellung für das Museum für Gestaltung in Zürich. Bartsch trägt zuerst einen Kimono, läuft dann nackt herum und begrüsst alle paar Minuten jemand Neues an der Tür: es sind meistens junge schwule Männer, die sich um sie scharen wie die Motten um das Licht.

In der Szene ist sie eine Göttin, grösser als das Leben selbst. Warum sie nach wie vor so relevant ist in der Stadt, die niemals schläft? «Ich höre nie auf zu wachsen und ich mag die jungen Kids und ihren Input. Sie sind die Zukunft und ich gehe mit ihnen», sagt Bartsch.

Tatsächlich ist sie für viele eine Mentorin und Förderin, das ist vielleicht ihr grösstes Vermächtnis. Unser Fotoshooting findet auch in ihrer Küche statt, schwer zu glauben, dass sie die Hausfrau gibt, aber tatsächlich koche sie hier: Gerstensuppe und Birchermüesli! Schweizerdeutsch möchte Bartsch nicht mehr sprechen, stattdessen Englisch mit Berner Akzent.

Am Abend in der Bar empfiehlt sie den Sancerre und im Gespräch pellt sie sich nach und nach die Latexglatze vom Kopf. Zwischendurch ruft ihr Mann an, Fitnessmogul David Barton, die beiden leben zwar nicht mehr zusammen, aber sie soll ihm helfen zu duschen, weil er derzeit verletzt ist. Bartsch zuckt mit den Schultern, ach, die Sache mit der Liebe, die sei eben kompliziert.

annabelle: Susanne Bartsch, wie haben Sie sich als kleines Mädchen in Bern Ihr Leben vorgestellt?

Susanne Bartsch: Mein Plan war immer, keinen Plan zu haben. Ich hatte eine schöne Kindheit in der Schweiz, aber als ich acht Jahre alt war, wusste ich, dass ich eines Tages weggehen muss. Ich wollte wissen, was es noch für andere Realitäten gibt. Und wenn man wachsen will, muss man das Bekannte verlassen. Eine Wahrsagerin sagte mir mal: «Du wirst die grosse Welt sehen und nicht mehr zurückkommen.» Sie hatte recht.

Sie sind mit 16 Jahren nach London gegangen.

Genau, ich habe meinen Eltern weisgemacht, dass ich Englisch lernen müsste. Ich bin als Aupair nach London gekommen und es war eine Katastrophe, weil ich die ganze Nacht wach war und tagsüber geschlafen habe. Englisch habe ich zwar gelernt, aber nicht in der Sprachschule! (lacht) Irgendwann haben meine Eltern dann genug gehabt und mir eröffnet, dass sie für meine Eskapaden nicht mehr aufkommen würden. Ich habe einen Job im Swiss Center (ein Gebäude am Leicester Square in London, in dem mehrere Schweizer Firmen sassen, Anm. d. Red.) gefunden und habe dort den ganzen Tag riesige Emmentaler geschnitten. In einem roten kurzen Kleid mit goldenen Knöpfen direkt auf meinen Nippeln! Ich habe damals mit vier Prostituierten zusammengewohnt, es war der Horror, sie haben ständig meine Sachen gestohlen. Als ich die Polizei gerufen habe, haben die nichts gemacht, weil die vier Mädels sie, nun, sagen wir mal, abgelenkt haben…

Hat sich in London Ihre Liebe zur Mode erstmals gezeigt?

Nein, die hatte ich schon als kleines Mädchen. Meine Mutter war überraschend empfänglich dafür, sie liess mich sogar im Brockenhaus einkaufen, weil ich darauf bestand. Damals war das noch nicht cool, glauben Sie mir! Auch heute mag ich keine Dresscodes: Ich habe ein Problem damit, wenn Leute mir sagen, was ich zu tun oder zu tragen habe. In London habe ich dann an der Kings Road damit begonnen, in einem Laden fantastische Klamotten zu verkaufen und habe dort alle Rockstars kennengelernt.

Wen denn so?

The Who, Led Zeppelin, die Stones … und eines Tages kam so ein exzentrischer Typ rein mit einem riesigen Renaissance-Hut. Ich wusste: Der ist was Besonderes – es war David Bowie. Nebenbei habe ich gestrickt und alle waren scharf auf meine Kreationen, ich habe zum Beispiel Jimmy Page von Led Zeppelin einen Pullover gestrickt. Einmal kam eine Frau herein, die unbedingt das Top haben wollte, an dem ich gerade arbeitete. Ich hatte eigentlich keine Lust, ihr etwas zu stricken, also gab ich ihr einen absurden Preis an: 3000 Pfund. Sie hat es gekauft! (lacht)

Haben Ihre Eltern jemals verstanden, was Sie beruflich machten?

Nein, nicht wirklich. Aber was viel wichtiger ist: Sie haben mein Wesen verstanden. Sie haben mich als Künstlerin gesehen und akzeptiert, dass ich in einem konventionellen Leben eingehen würde. Mein Ziel war es, niemals ein Büro zu betreten. Ich kann locker 18 Stunden hart arbeiten, aber ich will selbst über meine Zeit verfügen. Meine Mutter hat immer gesagt: «Es ist entscheidend zu spielen, nicht zu gewinnen.» Das ist so wahr. Obwohl es besser ist, zu gewinnen.

"Man kann sagen, dass der rote Faden in meinem Leben immer die Liebe war"

Wie sind Sie nach New York gekommen?

Ich bin am Valentinstag 1981 in New York gelandet. Ich bin einem Künstler gefolgt, dem diese Wohnung hier im «Chelsea» damals gehörte. Er war sehr erfolgreich, malte vor allem Regenbögen. Man kann sagen, dass der rote Faden in meinem Leben immer die Liebe war. Der Mann war bald nicht mehr relevant, aber dafür habe ich mich in die Stadt New York verliebt. Er ging zurück nach England, aber ich bin geblieben.

Wie war das Chelsea Hotel in den Achtzigern?

Es war absolut exzentrisch, die heisse Phase der Sechziger war vorbei, es war heruntergekommen, überall Mäuse und Kakerlaken. Aber dieses Hotel hatte schon immer so viel Seele. Auf jeder Etage spielte sich etwas anderes ab: Klubkids, Künstler, Working Girls.

Sexarbeiterinnen?

Ja genau, und ihre Zuhälter! Ich habe mich immer gut mit ihnen verstanden. In einem Zimmer lebte ein Pädophiler mit einem kleinen Kind. Es ist mir schleierhaft, warum wir damals nichts dagegen unternommen haben, das schmerzt mich immer noch. Eines Tages machte er die kleine Tochter von Viva, Warhols Muse, an – sie rief die Polizei, aber der Typ rannte weg, samt dem kleinen Mädchen. Das «Chelsea» war wunderschön, aber es hatte auch eine sehr dunkle Seite.

Wie hat sich das Chelsea Hotel bis heute verändert?

Nun, es wurde vom Drecksloch zum Luxushotel. Als der langjährige Besitzer Stanley Bard das Hotel verkaufte, mussten wir alle die neuen Besitzer verklagen, um unsere Wohnungen behalten zu können, sie wollten uns rausschmeissen, um mehr Profit zu machen. Noch vor der Fertigstellung wurde es erneut verkauft und die jetzigen Besitzer haben die Seele des «Chelsea» erfasst und gehen respektvoll mit dem Haus um. Aber natürlich ist es nicht mehr so, dass Bilder oder Gedichte als Miete akzeptiert würden, wie das früher der Fall war. (lacht)

Die Geister sind hier im Preis inklusive, oder?

Ja klar, sie sind Teil des Lebens hier. Die meisten sind aber ganz freundlich. Das Schlimmste, was ich gesehen habe, war ein glücklicher junger Geister-Mann, der in wehendem Gewand durch die Gänge tanzte. Als ich mich umgedreht habe, ist er das Treppenhaus heruntergesprungen. Er hat mir seinen Selbstmord gezeigt. Manche Geister sind auch in Gemälden gefangen.

Haben Sie eigentlich vor etwas Angst?

Nein, das ist Zeitverschwendung. Früher hatte ich Angst, im Alter allein zu sein. Dann habe ich ein Jahr lang allein gelebt, um die Angst zu besiegen. Es hat funktioniert.

Sie haben mal gesagt, dass Sie nur so alt sind wie die Person, mit der Sie schlafen. Wie alt sind Sie gerade?

36, Baby!

Warum sprechen Sie nicht über Ihr Alter?

Die Leute sind wertend, wenn es ums Alter geht. Ich habe mein ganzes Leben lang erfolgreich diese Beschränktheit vermieden, mich steckt keiner in eine Schublade! Eigentlich sollte ich darüber sprechen – weil ich schliesslich gut aussehe und das Image des Alters aufpolieren könnte. Aber ich habe keine Lust darauf. Sonst sagen sie noch: «Die können wir nicht mehr nach Vegas einladen, die kann ja nicht mal mehr High Heels tragen!» Showbusiness und Alter gehen leider nicht zusammen. Meine Energie ist alterslos und das ist ein Geschenk.

Würden Sie sagen, dass Sie das Nachtleben wie eine Athletin angehen? Sie trinken kaum und nehmen keine Drogen. War das immer so?

Ja. Ich mag es nicht, ich brauche es nicht und es verändert mich auch nicht zum Besseren. Natürlich habe ich jede Droge ausprobiert und hatte einen Kokain-Moment in den Achtzigern wie ungefähr alle (lacht). Aber das war es. Ich trinke Champagner – aber nur, weil dann die hohen Schuhe nicht mehr weh tun.

Wenn Sie für den Rest Ihres Lebens nur noch ein Outfit tragen könnten, was wäre das?

Grosser Gott, ich wäre depressiv! Die einzige Konstante in meinem Stil ist Veränderung. Dann wäre ich lieber für immer nackt. Aber gut, um Ihre Frage zu beantworten: Ich würde ein Korsett tragen und hohe Schuhe.

Erinnern Sie sich an Ihre erste Erfahrung in einem Club?

Ja, das war in Genf und ich habe gemerkt, dass es für mich nichts Vergleichbares gibt. Die Menschen, der Geruch, die Musik – eine Clubnacht hat etwas Spirituelles. Im Rausch der Nacht fühlte ich mich zu Hause. Dieses Gefühl, dass alle Menschen im Raum genau im gleichen Moment zusammen etwas erleben, das ist für mich eine religiöse Erfahrung. Und heute ist es womöglich der einzige Moment, in dem nicht alle Leute ihre Rechtecke in der Hand haben.

Ihre Rechtecke?

Ja, die verdammten Handys.

Wie hat sich das Nachtleben durch die Technologie verändert?

Ach, enorm. Vor allem durch Social Media. Die Leute gehen heute weniger aus, weil man vermeintlich alles am Screen erleben kann. Das macht das Nachtleben für mich aber gerade noch wichtiger. Denn Menschen brauchen Menschen und im Nachtleben finden sie sich.

Sie haben einmal gesagt, dass man früher vor allem in die Clubs ging, um jemanden abzuschleppen, richtig?

Ja, das kann ich bestätigen. (lacht) Ich würde behaupten, dass einer der Hauptgründe für die Entwicklung des Nachtlebens genau das war: Sex. Heute muss man nicht mehr in den Club gehen, um jemanden aufzureissen.

Wie hat diese Tatsache die Energie in den Clubs verändert?

Nun, der Club war früher unser Instagram. Es wurde genetworkt, gef lirtet, getratscht. Es ging also nicht nur um Sex, aber auch. Es war damals auch alles andere als cool, die ganze Zeit Fotos von sich zu machen. Was ich auch nicht verstehen kann: Die jungen Leute heute gehen in ein Restaurant, um sich zu amüsieren? Wie verdammt langweilig! Wie präsentiert man denn da seinen Look? Sie essen zusammen und das war es dann? Das wäre uns im Leben nicht eingefallen! Nun, immer mehr Clubs machen leider zu, die Leute bleiben zu Hause und liegen auf dem Sofa rum.

Gehen Sie eigentlich jede Nacht aus?

Nicht ganz jede Nacht, aber ich gehe sicher öfter aus, als ich zu Hause bleibe.

"Ich musste während der Aids-Krise die Hälfte der Einträge in meinem Adressbuch streichen, weil ich so viele Freunde verloren habe"

Wie politisch ist Feiern heute – und wie war es früher?

Meine Partys haben schon immer Leute aus ganz unterschiedlichen Lebenswelten zusammengebracht und da das heute kaum noch passiert, weil wir alle in unseren eigenen Blasen leben, ist allein diese Tatsache vielleicht schon politisch. In den Achtzigern während der Aids-Krise wurde die Partyszene hochpolitisch. Es war eine traurige, dunkle Zeit – ich musste die Hälfte der Einträge in meinem Adressbuch streichen, weil ich so viele Freunde verloren habe. Anfangs hatte man keine Ahnung, was Aids war und wie man es bekommt und die Regierung hat nicht viel unternommen. Also habe ich den Live-Ball initiiert, der hat viele Menschen für diese schreckliche Epidemie sensibilisiert. Mit meinen diversen Live-Balls habe ich über vier Millionen Dollar an Spenden gesammelt. Ausserdem wollte ich die Angst besiegen – zusammen auf der Tanzfläche einen Beat zu teilen und das Leben im Moment zu leben, ist heilsam.

Manche sagen, dass Sie die Arbeit von Andy Warhol und seiner Factory weiterführen. Stimmen Sie zu?

Das höre ich öfter. Ich kannte Andy natürlich, aber wir waren keine engen Freunde. Andy war sehr still, er hat immer nur aus allen anderen das Verrückte herausgeholt. Ich erinnere mich an ein Abendessen mit ihm, während dem ich an einem Bananen-Telefon einen Blowjob simuliert habe (lacht). Was wir sicher gemeinsam haben, ist, dass wir eine Community von spannenden Menschen um uns herum gebildet haben und es uns nicht interessiert, ob reich oder arm, Schwarz oder weiss, schwul oder hetero.

Jede Partynacht hat einen Spannungsbogen. Welchen Moment in der Dramaturgie einer Nacht mögen Sie am liebsten?

Den Moment, in dem ich den Club betrete, die tanzenden Leute sehe und mich alle anschauen und den Moment, in dem nur noch die allerletzten im Club sind und die Sonne schon aufgeht. Dann merke ich, dass die Leute etwas erlebt haben, das gut für ihre Seele ist, sie sich sicher gefühlt haben. Ausserdem erlebt man am Ende einer Nacht die verrücktesten Dinge – plötzlich macht einer Purzelbäume auf dem Dancefloor.

Was kann eine Party auf einen Schlag beenden?

Die verdammte Polizei! (lacht)

Sie bewegen sich in der LGBTQIA+-Community und Ihre Partys waren immer ein Safe Space für alle Menschen. Spüren Sie Angst im aktuellen politischen Klima?

Absolut, die ganze Community zittert. Es schmerzt uns enorm, wie uns nach und nach die Rechte und die Aufmerksamkeit, für die wir so lange gekämpft haben, wieder abhandenkommen. Es ist furchteinflössend, zu sehen, wie viel Hass in den Politikern steckt.

Sie kennen Donald Trump persönlich …

Ja, aus den Achtzigern in New York. Jeder kannte ihn, er war damals ein Verbrecher und ist es noch immer. Einmal hat er mich im Lift begrapscht. Und einmal hat er meinen Mann um ein Meeting gebeten, weil der ein Fitnessstudio in einem der Trump-Hotels eröffnen sollte. Trump sprach die ganze Zeit nur darüber, wie heiss ich sei und fragte ihn, wie ich so als Liebhaberin sei. Das Meeting endete, ohne dass er auch nur ein Wort über das Fitnessstudio verlor, dabei hatte er um das Treffen gebeten. Was für ein Sauhund!

Wie fühlen Sie sich im aktuellen politischen Klima in den USA?

Ich wünschte, wir würden merken, dass wir Menschen die Macht haben. Aber im Moment habe ich das Gefühl, dass alle entweder gelähmt sind oder sehr grosse Angst haben. Angst sollte niemals unser Leben leiten, aber sie ist derzeit sehr präsent. Ich verstehe nicht, warum sich die Regierung nicht um die Dinge kümmern kann, die für dieses Land wirklich wichtig wären. Warum kann man unsere Community nicht in Ruhe lassen? Wem tun wir denn etwas? Donald Trump ist ein unbarmherziger Tyrann.

Wie gehen Sie persönlich mit der Angst um?

Man muss sich zwingen, im Moment zu leben. Und man darf das grosse Ganze nicht aus den Augen verlieren. Manchmal geht man raus, es fängt fürchterlich an zu regnen und man wird klatschnass. Aber es wird der Moment kommen, in dem man sich abtrocknen kann. Wir dürfen uns nicht der Depression oder dem Zynismus hingeben – das ist es nämlich, was sie wollen. Elende, unglückliche Menschen, die sie leichter manipulieren können. In dunklen Zeiten muss man sogar noch mehr feiern als in glücklichen!

"Mein Mann und ich hatten beide Affären, aber am Ende des Tages will ich eigentlich niemand anderen"

Ihr Sohn sagt in der Dokumentation über Ihr Leben, dass Sie nicht seine Mutter seien, wenn Sie gestylt in die Nacht ziehen, sondern eine erfundene Figur.

Das Gegenteil ist der Fall – ich bin im Rausch der Nacht sogar noch viel mehr ich selbst.

Hatten Sie immer geplant, Mutter zu werden?

Nein, ich wurde ungeplant schwanger und wir waren uns lange Zeit nicht sicher, ob wir das Kind behalten würden. Ich war auf dem Weg nach Paris und hatte schon einen Termin in der Klinik – da rannte mir am Flughafen plötzlich wie im Film mein Mann entgegen und rief: «Lass uns noch mal darüber nachdenken!» Wir entschieden uns für Bailey und ich bin im Nachhinein so wahnsinnig dankbar. Sorry für das Klischee, aber es ist das Beste, was ich im Leben gemacht habe. Er ist ein Kind der Liebe.

Sie sind getrennt von Ihrem Mann, aber noch verheiratet, oder?

Ja, also ich weiss auch nicht, wie ich das genau beschreiben soll. (lacht und seufzt gleichzeitig) Es ist nicht einfach, aber wir sind Seelenverwandte. Wir hatten beide Affären, aber am Ende des Tages will ich eigentlich niemand anderen. Unsere Hochzeit 1995 war gigantisch – ich hatte 48 Brautjungfern, alle waren halb nackt, Modedesigner Thierry Mugler und Dragstar RuPaul waren die Trauzeugen.

Was für eine Kindheit hatte Ihr Sohn im Chelsea Hotel?

Sein Kinderzimmer war im ehemaligen Zimmer von Janis Joplin, ihr Geist kommt uns manchmal besuchen. Er hatte keine komplett verrückte Kindheit, ich bin nicht so crazy, wie viele denken, ich bin eigentlich gar nicht das, was man unter einem Partygirl versteht. Kinder haben das Chelsea Hotel als Spielwiese geliebt. Mein Sohn wurde in diesem Apartment gezeugt, hier bekam ich die Wehen, mein ganzes Leben ist in dieser Wohnung. Als die Wehen einsetzten, rief mein Mann eine Limousine, mit der ich ins Krankenhaus gebracht wurde. Mein Sohn wurde ein paar Sekunden vor Mitternacht geboren.

Haben Sie die Nacht schon immer mehr gemocht als den Tag?

Ja, sobald die Uhr zwölf schlägt, erwacht meine Kreativität.

Planen Sie eigentlich, auch irgendwann als Geist zurück ins Chelsea Hotel zu kommen?

Ich habe hier alles gesehen, ich möchte als Geist lieber etwas Neues erleben. Ins «Chelsea» zurückkehren? Nur über meine Leiche!

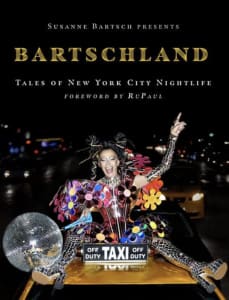

«Susanne Bartsch Presents: Bartschland», Abrams & Chronicle Books, London 2024, 264 Seiten, ca. 50 Fr.

Vom 20. Juni bis 7. Dezember 2025 läuft die Ausstellung «Susanne Bartsch – Transformation!» im Museum für Gestaltung in Zürich.