Junge Schweizer Start-ups beleben die einheimische Textilindustrie und tun, was sich andernorts die wenigsten kleinen Modelabels leisten können: Ökologisch, fair und nachhaltig produzieren. Für eine bessere Welt und die eigene Zufriedenheit verzichten sie nicht nur aufs grosse Geld – sondern oft auch auf genügend Schlaf.

Der Gewerbeblock ist gross, kantig und so inspirierend wie ein zu lang gekauter Kaugummi. Es ist eben Sonntag geworden, die graue Fassade an der Zürcher Buckhauserstrasse verschwindet im Dunkel der Nacht. Die schwere Eingangstür wird aufgestossen. Eine junge Frau tritt heraus.

Pauline Treis (32) hat bis nach Mitternacht in ihrem Atelier gearbeitet. Eine Seltenheit ist das nicht. Schlimm auch nicht. Eine Grenze, wo die Arbeit aufhöre und ihr Leben anfange, gebe es kaum, meint sie. Trotzdem sei sie vor allem: «glücklich». Denn Treis arbeitet nicht nur für ihr Konto, sie tut es für eine bessere Welt – und für ihren eigenen Seelenfrieden. Ihre Mission: Sie will ökologisch zertifizierte Stoffe produzieren und daraus unter fairen Arbeitsbedingungen und möglichst geringen CO2-Emissionen nachhaltige, schöne und gleichzeitig bezahlbare Mode fertigen. Vor sechs Jahren hat sie ihr Label Jungle Folk gegründet. Seit einem Jahr setzt sie alles auf die Kleider-Karte – und kann davon leben. Dass sie heute mit kolumbianischen Knopfmachern, indischen und portugiesischen Schneiderinnen und peruanischen Stoffproduzenten verhandelt, über Schnittmuster, Einfuhrbestimmungen und Fairtrade-Zertifikate brütet, kam überraschend. Ursprünglich studierte Pauline Treis Internationale Beziehungen. Dann reiste sie durch die Welt. «Danach wollte ich eigentlich zu einer internationalen Organisation wie der Uno. Aber irgendwie war mir da alles zu bürokratisch.» Lieber nahm sie die Sache mit dem Weltverbessern selber in die Hand. «Ich wollte wissen, woher Wasser und Strom für die Stoff- und Kleiderproduktion kommen. Wie viel die Arbeiter verdienen – und ob das zum Leben reicht.» Das alles weiss Treis nun. Doch bis dahin wars ein langer, beschwerlicher Weg. In den letzten Jahren sei es aber einfacher geworden. Denn die Zeiten, in denen die schrumpelige Öko-Banane nur in Einkaufskörben besonders Grüner landete, sind längst vorbei. Heute braut jedes Café, das sich hip nennt, seinen Kaffee aus nachhaltigen Bohnen. Und jedes hippe Label hat mindestens eine Unterleibchen-Linie aus Bio-Baumwolle. Oder eine fair produzierte Kollektion. Coop-Naturaline gehört ebenso dazu wie die Conscious-Kollektion von H&M. «Wenn die Grossen Bio wollen, dann machen die Fabriken das», sagt Treis. «Wie viel dann tatsächlich nachhaltig ist, bleibt aber oft unklar.»

EHRLICHKEIT WIRD VON

DEN KUNDINNEN BELOHNT.

REICH WIRD DAVON NIEMAND.

ABER ZUFRIEDEN.

Unklar reicht Treis nicht. Sie will Gewissheit. Und Kontrolle. Und sie ist damit nicht allein in der Schweiz. Da ist etwa das vegane Highfashion-Label Sanikai. Die fair und CO2-arm produzierte Bademode von Pura. Oder die aus heimischer Spitze gefertigten Accessoires von Prêt Pour Moi. Dazu kommt faire, ökologische Mode mit transparenter Herstellung von Diffair, Etris, Nikin, ZRCL oder Rotauf. Die einen bieten Mode für Sie, Ihn und das dritte Geschlecht, die anderen pflanzen für jedes verkaufte Shirt einen Baum und wieder andere versehen jedes Kleidungsstück mit einem Tracking-Code – für ultimative Herstellungstransparenz. Damit sind sie alle Teil einer neuen Bewegung in der Modebranche. Slowfashion will nachhaltig, ökologisch, fair und langlebig sein. Statt günstig, einheitlich und flüchtig. Pullis, Blusen und Hemden haben hier keinen lässigen Print, dafür eine lange Geschichte. Nicht den trendigsten, dafür einen zeitlosen Schnitt. Möglichst tief halten können die Labels ihre Preise nicht – dafür aber gewährleisten, dass ihre Schneiderinnen Pausen machen dürfen. Produziert wird nicht in grossen Mengen, dafür ohne Geheimnisse. «Transparenz ist alles», sagen die Unternehmerinnen unisono. Selbst wenn es mit der Nachhaltigkeit irgendwo noch hapert: Ehrlichkeit wird von den Kundinnen belohnt. Reich wird davon niemand. Aber zufrieden.

Ein Lied von beidem singen kann Nadia Francioso (45). Prêt Pour Moi steht auf ihrem Handgelenk. «Für mich bedeuten diese Worte vor allem, sich vom Druck und den Erwartungen der Umwelt zu lösen.» Doch der Satz ist mehr als nur ihr persönliches Mantra. Prêt Pour Moi ist auch der Name ihres Labels für Accessoires aus St. Galler Stickereien. Nadia Francioso fährt mit der Hand über ihr Tattoo und meint: «Ich kann gar nicht sagen, wo genau mein privates Ich aufhört und das Label anfängt.» Die studierte Psychologin hat es vor acht Jahren gegründet, weil sie fand, Schweizer Tradition gehöre doch auch auf den Schweizer Markt – nicht nur auf den Pariser Laufsteg. Fünf Jahre lang lebte sie ausschliesslich vom Verkauf ihrer Taschen. «Aber dann habe ich gemerkt, dass ich so nicht weiterkomme. Ich hätte massenhaft und vor allem im Ausland produzieren müssen. Aber das entspricht mir nicht.» Um ihren Werten treu bleiben zu können, hat Francioso entschieden, ihren Lebensunterhalt nicht mehr nur mit ihrem Label zu verdienen. Aber: «Das Leben ist viel zu kurz, um einfach einen Job zu machen, der Geld einbringt. Meine Arbeit muss mich schon erfüllen.» Darum textet sie nun für eine NGO, deren Ideologie ihr entspricht. Putzt den Onlineauftritt heraus und organisiert Fundraisings. Bei dieser Arbeit, sagt Nadia, fühle sie sich gut. Diesen Luxus, etwas zu tun, das ihr ein gutes Gefühl gibt, den hat sie mit Prêt Pour Moi und der Slowfashion-Produktion gekostet – nun gibt sie ihn nicht mehr her.

Der Slowfashion gegenüber steht die Fastfashion. Ihre Grundpfeiler: Massenproduktion von rapid wechselnden Kollektionen. So wurde ab den 1980er-Jahren die gigantische Auswahl an Kleidern zu den neusten Trends bereits für Teenager erschwinglich. Unternehmen wie Mango, H&M, Zara oder Forever 21 haben das Geschäft perfektioniert. Das Versandzentrum von Mango in Barcelona, beispielsweise, verschickt jährlich vierzig Millionen Kleidungsstücke allein innerhalb Europas. Und die Schweiz greift zu: Laut der Umweltorganisation Greenpeace kaufen wir jedes Jahr 15 Kilogramm Kleider. Sechs Kilo davon werden ungetragen wieder entsorgt. Oft hängt das Preisschild noch am Pulli. Dem entgegen stellen die jungen Kleidermacherinnen ein umfassendes Verständnis von Nachhaltigkeit. Eine Art Dreifaltigkeit ist das – und ein bisschen heilig scheint sie ihnen auch. Obwohl keine von ihnen Moralapostel oder Schulmeisterin sein will. Bloss ein bisschen die Welt verbessern. Mit einer Mischung aus Natur-, Mensch- und Umweltschutz, zeitlosem Stil und der eigenen Befriedigung, das Richtige zu tun.

«NACHHALTIGKEIT HAT

VIEL MIT INDIVIDUALITÄT

ZU TUN: SEINEN EIGENEN

STIL ZU FINDEN STATT AUF

JEDEN TREND ZU HÖREN»

Sophie Meier, Geschäftsführerin En Soie

«Von H&M bekomme ich Albträume», sagt Sophie Meier (32). Sie lacht – und meint es doch bitterernst. Zusammen mit ihren beiden Schwestern leitet Meier das Zürcher Traditionshaus En Soie. Sie haben es von ihrer Mutter Monique Meier übernommen. «Ich erinnere mich, wie ich als Teenager im H&M stand und all die Kleider sah, die ich unbedingt wollte – und mir von meinem Taschengeld zumindest teilweise auch kaufen konnte. Aber bald kamen die Fragen.» Warum kosten die Kleider so wenig? Wie können alle Beteiligten davon leben? Was Sophie Meier stört, sind die Vergänglichkeit der Stücke, der Wegwerfgedanke und die fehlende Wertschätzung. «Nachhaltigkeit», sagt sie, «hat auch sehr viel mit Individualität zu tun. Damit, seinen eigenen Stil zu finden, statt auf jeden Trend zu hören. Als Label und als Konsumentin.»

Die Kundinnen kommen zu En Soie, weil die sorgsam ausgewählten Schals, Vasen, Taschen oder Shirts Geschichten erzählen. Weil der Zauber des Einzigartigen über allem hängt. Und die Verheissung, ein Stück Besonderheit mit nachhause zu nehmen. Was im Laden steht, ist nicht nur chic, sondern bio und fairtrade und aus den immer gleichen Händen. Denn Nachhaltigkeit bedeutet auch: langjährige Beziehungen, Geschäftspartner, die zu so etwas wie Freunden werden. Wie bei En Soie sprechen auch die Start-ups selten von Geschäftspartnern, dafür öfter von Familienmitgliedern, die sie im Gespräch wie selbstverständlich beim Namen nennen. Adbell kümmert sich um die peruanische Produktion von Jungle Folk. Mister Joshi ist die gute Seele von En Soie in Indien. Um Freunde und Familie nicht unter Druck zu setzen, produzieren alle Labels das ganze Jahr hindurch – statt sich nach Saisons zu richten. Sie geben Abnahmegarantien und lassen ihren Produzenten lange Vorlaufzeiten, um den Arbeitsprozess zu stabilisieren.

Das zu wissen, freut die Kundin. Aber es reicht selten, um sie auch zum Kauf zu bewegen. «Um überleben zu können, braucht es mehr als nur Nachhaltigkeit», sagt Noelle Wills (28), Nachhaltigkeitsverantwortliche bei En Soie. «Vielmehr müsste sie die selbstverständliche Basis für alles sein. Darauf kann man den Rest aufbauen.» Denn wem es gelingt, seine Ware in den Augen der Käuferin so wertvoll werden zu lassen, dass sie sie nie mehr hergeben will, der schafft ebenfalls Nachhaltigkeit. «Ich beobachte oft, dass unsere Teile auch secondhand noch teuer gehandelt werden. Das macht mich stolz», sagt Sophie Meier. «Und es ist nachhaltig», fügt Noelle Wills an, «weil die Objekte ihren Wert nicht so schnell verlieren und im Abfall landen.»

Das Atelier von Sara Zbinden ist zugleich Showroom, Büro, Lagerraum und Verpackungszentrale ihres Labels Pura – und ein einziger Raum in ihrer Zürcher Wohnung. Gerade brennt die Sonne vom Himmel. Die Luft flirrt und die Stadtbäder sind voller Menschen in Badeanzügen. Und wer mal im Kopf überschlägt, wie viele Bikinis sie bereits gekauft und wieder weggeworfen hat, wird mit schlechtem Gewissen an die Worte von Sophie Meier zurückdenken. Lang behalten? Hegen und pflegen? Bademode ist einer der grössten Durchlauferhitzer der Mode-Industrie. Nicht so die Stücke von Sara Zbinden. Deren Daseinsberechtigung ist das exakte Gegenteil: Sie sollen möglichst lang halten und erfreuen. «Darum kann man zum Beispiel alle Teile von Pura wenden. So hat man quasi zwei verschiedene Bikinis in einem», erklärt Zbinden.

«WENN MAN SICH EINMAL

MIT NACHHALTIGKEIT

BESCHÄFTIGT HAT,

WILL MAN NICHT

WIEDER ZURÜCK»

Sara Zbinden, Inhaberin Pura

Seit einem Jahr setzt die 26-jährige Bernerin voll auf ihr One-Woman-Unternehmen. Dabei hat sie Pura nicht gegründet, weil das Produzieren von Wende-Bikinis ein lang gehegter Traum war. Den Traumjob – nämlich Projektleiterin im Eventmarketing – hat sie für Pura aufgegeben. Das Label entstand aus einem Bedürfnis heraus. «Ich surfe und kite viel und habe gemerkt, dass die teuren Bikinis erstens nicht allzu lang halten und zweitens alles andere als nachhaltig produziert werden.» Also klopfte sie beim Grosi an – Damenschneiderin, spezialisiert auf Rock’n’Roll-Tanzkleider – und nähte sich aus deren Stoffresten ein Bikini. Das kam so gut an, dass Zbinden bald auch für Mutter und Freundinnen an der Nähmaschine sass. Schritt für Schritt hat sich aus dem Hobby dann ein Geschäft entwickelt: «Wenn man sich einmal mit Nachhaltigkeit beschäftigt hat, will man nicht wieder zurück.» Sara Zbinden isst vorwiegend vegetarisch. Sie nimmt meist den Zug und kauft so wenig wie möglich neu. Ihre Geschäfts- ist auch ihre Lebensphilosophie. «So leben und arbeiten zu können, wie es mir entspricht, ist ein wahnsinniger Luxus – obwohl Nachhaltig-Sein nicht immer einfach ist», sagt Zbinden und lacht. Wie ihre Kollegin Pauline Treis war sie vorsichtig. Sie machte das Label erst zum Brotjob, als sie sicher war, dass sie davon auch würde leben können. Denn die jungen Entrepreneurinnen mögen ideologisch und mutig sein. Leichtfertig und naiv aber sind sie nicht. Unnötige Ausgaben? Fehlanzeige. Zudem helfen Social Media. Dank Instagram und Onlineshop entfallen hohe Anfangskosten für Werbung und Verkaufslokal.

Wie viel insbesondere Letzteres kostet, weiss Sanaz Wasser (36) von Sanikai nur zu gut. Sie hat ihren Laden gekündigt und das Atelier wieder zurück in die eigene Wohnung verlegt. Sich selbstständig zu machen, sagt sie, sei keineswegs nur eitel Sonnenschein. «Dass man seine Nische findet, ein bisschen auf Instagram postet und dann Bestellungen reinkommen, ist nicht immer die Realität», sagt sie. Sich selbstständig zu machen in einer Branche mit Dumpingpreisen und Massenproduktion, brauche Biss. Und ein gutes Umfeld. Ohne viel Verständnis und die eine oder andere helfende Hand gehe es kaum. Sanaz Wasser ist kürzlich Mutter von Zwillingen geworden. «Ich wusste immer, dass ich Kinder will und habe vorgesorgt. Trotzdem haben mich Schwangerschaft und Geburt mindestens anderthalb Jahre zurückgeworfen.» Bevor sie Mutter geworden war, konnte sie von Sanikai leben. Heute gehe das nicht mehr immer auf. «Jetzt denke ich darüber nach, wie Sanikai erschwinglicher werden kann.» Sie lächelt. Das ist alles ein Haufen Arbeit. «Dabei wollten wir ja eigentlich einfach mal die Welt retten.» Zum «Wir» gehört ihr Ehemann Kai. Mit ihm zusammen hat Wasser ihr Label gegründet. Er war allerdings von Anfang an eher finanzieller denn kreativer Partner: «Wenn er seinen Job nicht behalten hätte, wäre Sanikai gar nicht möglich gewesen.» Denn das Label steht für Highfashion, für extravagante Premium-Ware. Um zu bestehen, muss Wasser mehr davon verkaufen. Und dafür weniger verlangen. Darum schaut sie aktuell Produktionsstätten in Nordafrika an. «Es ist günstiger als in der Schweiz, ich könnte eine Frauen-Kooperative unterstützen, dürfte immer unangemeldet auf Besuch kommen und könnte mir sehr gut vorstellen, jeweils die Familienferien dort zu verbringen. Dann fliege ich nicht nur fürs Geschäft.» So ganz lieb ist ihr der Gedanke aber nicht. «Viele Vollblut-Schweizerinnen produzieren im Ausland, weil sie den Leuten dort etwas geben wollen. Und für mich, die iranische Seconda, war immer klar: Produziert wird in der Schweiz.» Wasser zuckt mit den Schultern. «Vielleicht will ich der Schweiz auch etwas zurückgeben. Für die Chance, die ich hier habe – im Iran hätte ich sie als Frau nie bekommen.»

Die Mode von Sanikai wurde lang in Lugano genäht. Vorerst hat Wasser die Produktion nach Thun verlegt. Dort, im Nähwerk IDM, erlernen zukünftige Bekleidungsgestalterinnen und Bekleidungsnäher ihr Handwerk möglichst nah an der Realität der Textilwirtschaft. Gearbeitet wird ausschliesslich auf Kundenauftrag hin, und zwar «in den Bereichen Serienproduktion, Prototyping und Masskonfektion», erklärt Leiterin Sabine Portenier (47). Viele ihrer Kunden erkennen oft erst hier, was es für eine Kollektion neben der Idee noch alles braucht. Portenier, selber Designerin mit eigenem Label und eigener Produktion, bietet da oft Hand, insbesondere betreffend Materialverbrauch: «Viele wollen zum Beispiel nachhaltig arbeiten und achten beim Materialeinkauf sehr genau darauf. Dann liefern sie aber Schnittlagenbilder, die viermal so viel Abfall produzieren, wie nötig wäre.» Dass viele der neuen Labels von Quereinsteigerinnen gegründet werden, erstaunt Portenier hingegen nicht. «An den Design-Schulen lernen die Studenten kaum, wie ein Produktionsablauf funktioniert und was es dazu alles benötigt.» Manche lernen es auf dem Weg, andere haben einen guten Geschäftspartner. «Aber für viele ist die Wirtschaftlichkeit eine zu grosse Hürde», sagt Portenier. Dennoch sei die Strategie der Design-Schulen nicht verkehrt. So wird Neues geschöpft, statt immer in erprobten Bahnen zu bleiben. «Wenn man nämlich die Kollektionen der nachhaltigen Labels anschaut, stellt man fest: Alles gleicht sich ein bisschen.» Sie zuckt mit den Schultern. Das habe auch damit zu tun, dass es nicht jeden Stoff in Bio-Ausführung gebe. Nicht jede Farbe ohne schädliche Zusätze. «Und das Design bestimmt nicht zuletzt den Preis hier bei uns. Je einfacher etwas zu nähen ist, desto günstiger können wir es machen.» Pauline Treis von Jungle Folk nennt das «die Challenge, mit begrenzten Mitteln kreativ zu sein».

Trotzdem: Was die jungen Unternehmerinnen tun, ist revolutionär. Es geht gegen die Modeströmungen der letzten knapp vierzig Jahre. Und ist damit der aktuellste Trend überhaupt. Mehr noch: Es ist vielleicht die einzige Möglichkeit, wie junge Schweizer Kleidermacher die glorreichen Wurzeln der eidgenössischen Textilindustrie wiederbeleben können.

Diese wuchsen seit dem 14. Jahrhundert immer breiter und tiefer in den helvetischen Boden. Da war etwa die zarte Spitze aus Neuenburg. Eine Kostbarkeit, mit der die Königinnen und Könige Europas sich schmückten wie mit Juwelen. Dazu kamen Kordeln, Quasten, Borten, Fransen, bezogene Knöpfe und glänzende Seidenbänder aus Basel. Zürich wurde Mitte des 19. Jahrhunderts zum zweitgrössten Seidenstoffproduzenten der Welt. Berühmt vor allem für seinen tiefschwarzen Taft. Man schrieb das Jahr 1910, als die St. Galler Stickerei offiziell wichtigster Exportzweig der Schweiz war. Einen knappen Fünftel machten die Stickereien damals am schweizerischen Gesamtexport aus.

«WER ALS TEXTILUNTERNEHMER

IN DER SCHWEIZ BESTEHEN WILL,

MUSS SEINE NISCHE FINDEN

UND DORT DER BESTE SEIN»

Emanuel Forster, Geschäftsführer Jakob Schlaepfer

Doch während das 20. Jahrhundert älter wurde, gelang es anderen Nationen, ebenso gut und dazu günstiger zu produzieren. Textilien wechselten vom Schweizer Export- ins Importgeschäft. Herr und Frau Schweizer kauften jetzt günstige Ware von der Stange. Sie wurde erst im nahen Ausland, bald in Übersee produziert. Doch tot ist die Tradition bis heute nicht. Zu den letzten Trutzburgen gehört die St. Galler Forster-Rohner-Gruppe. Wer die Räumlichkeiten betritt, in denen Stoffe entwickelt, Muster designt und Prototypen gefertigt werden, fühlt den Hauch der Zeit. Eine Marke unter dem Dach von Forster Rohner ist Jakob Schlaepfer, ein über hundertjähriges Textilunternehmen. Es beliefert Haute-Couture-Marken wie Chanel oder Balenciaga mit opulenten Drucken, raffinierten Stickereien und futuristischen Schöpfungen.

Dass Jakob Schlaepfer noch besteht – und das hoffentlich auch noch lang tun wird –, hat laut Geschäftsführer Emanuel Forster (45) zwei Gründe. Einzigartigkeit und Nachhaltigkeit. «Wer als Textilunternehmer in der Schweiz Bestand haben will, muss seine Nische finden und dort der Beste sein», sagt Forster. In der reichen Schweiz könne Nachhaltigkeit eine solche Nische sein. Oder zumindest ein Teil davon. «Seit etwa zwei Jahren bemerken wir bei unseren Kunden ein Umdenken. Chanel etwa setzt sich stark mit nachhaltiger Produktion auseinander. Und auch wir fragen uns: Wer sind die Kunden von morgen?» Forster gibt die Antwort gleich selber. «Es könnten jene Schüler sein, die aktuell auf der Strasse die Klimabewegung vorantreiben. Die meisten sind Gymnasiasten oder Studenten. Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass sie die zukünftigen Luxus-Kunden sind. Aber sie werden neue Ansprüche an unsere Kollektionen stellen, weil sie neue Werte vertreten. Sie sind kritisch, sie werden hinterfragen – und dann müssen wir Antworten darauf haben.»

In seinem Familienunternehmen laute das Credo: Kreativ sein, nie stillstehen. Dazu gehört auch, nichts zu machen, was ein anderer billiger hinbekommt. «Denn dann bist du verloren», sagt der Geschäftsmann.

«Was es bei uns gibt, gibt es sonst nirgends», so die Motivation von Sophie Meier. Diese Worte könnten auch von Emanuel Forster stammen. Oder von Sanaz Wasser, Nadia Francioso, Pauline Treis, Sabine Portenier oder Sara Zbinden. Ausgesprochen hat sie Sophie Meier. Meinen und leben tun sie sie alle. Dafür packt Sara Zbinden Morgen für Morgen ihre Bikinis zum Versand in Karton-Couverts. Dafür balanciert Sanaz Wasser den Alltag mit Zwillingen und die Suche nach fairen Materialien, berät Sabine Portenier nachhaltige Start-ups, verzichtet Nadia Francioso für ihr Label auf das grosse Geld und stösst Pauline Treis noch an vielen Wochenenden nach Mitternacht die Tür ihres grauen Blocks auf und tritt hinaus in die Nacht. Im Wissen darum, die Welt ein bisschen besser gemacht zu haben – und sich selber auch.

1.

Will Gewissheit und Kontrolle über alle Aspekte der Produktion: Pauline Treis von Jungle Folk

2.

Links: Bio-Rohstoff: Aus diesen Flachspflanzen entsteht Leinen.

Rechts: Vom Feld auf den Webstuhl: Bei der belgischen Weberei Libeco wird das gesponnene Garn zu Leinen gewoben

3.

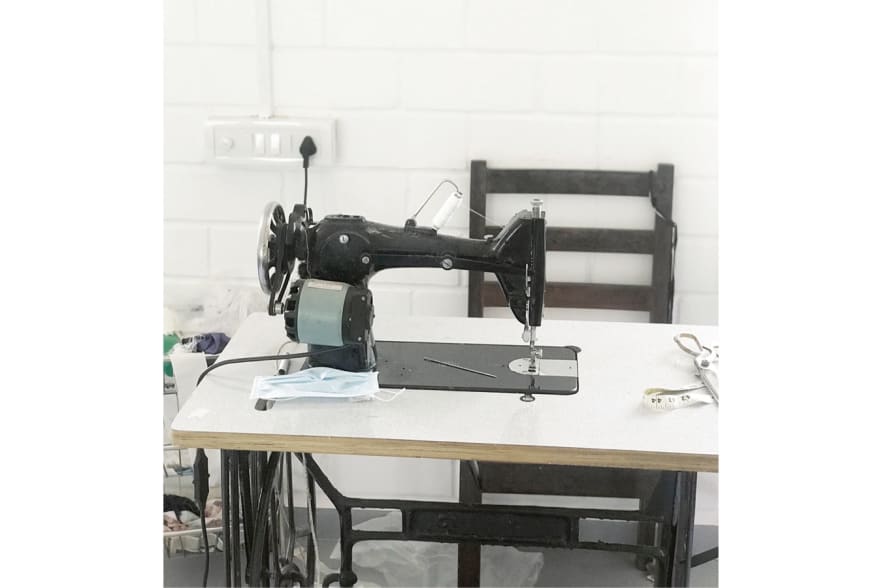

Auf solchen Nähmaschinen werden in Indien die Prototypen für Jungle Folk genäht

4.

Oben: Seidentop 240 Fr., Seidenjupe 790 Fr. und Seidenbluse 520 Fr., alles von En Soie

Mitte: Cordblazer 480 Fr., Baumwollbluse 340 Fr. und Cordhose 380 Fr., alles von Sanikai

Unten: Mantel 575 Fr., Pullover 249 Fr. und Jupe 129 Fr., aus Alpaca und Wolle, alles von Jungle Folk